Introduction

En complément de nos divers articles déjà publiés sur la tragédie de 1915, nous voudrions faire une mise au point sur une idée fausse, explicitement ou confusément exprimée : l’agressivité des nationalistes arméniens, aussi condamnable soit-elle, serait le résultat d’une mémoire douloureuse, que la qualification de « génocide » soit correcte ou non.

En réalité, cette idée est intenable, en raison des massacres commis par ces mêmes extrémistes — dès avant le déplacement forcé de 1915 —, du cynisme avec lequel leurs organisations ont joué avec le feu, de leur propension sans limite à exonérer les autorités tsaristes de toute responsabilité, et leur extrême bienveillance pour les criminels qui n’étaient pas ethniquement turcs, en dépit de leur nombre.

Les massacres de musulmans et de juifs

Dans sa thèse de doctorat parue aux Presses universitaires de Cambridge, l’historien américain Michael Reynolds, maître de conférences à l’université de Princeton, relève que le premier rapport d’un officier russe se plaignant des crimes commis par des Arméniens servant dans l’unité qu’il commande date du 1er décembre 1914. Il cite le prince Vassili Gadjemoukov, fort peu turcophile, mais exaspéré par le « le massacre général des musulmans à Van » en avril-mai 1915, car ces tueries rendaient l’occupation de l’Anatolie orientale bien plus difficile, à cause de la « résistance kurde désespérée ». M. Reynolds donne également des sources sur les massacres de Turcs et autres musulmans en 1917-1918 [1]. Ce livre paru en 2011 n’a jamais été contesté depuis : le silence lui a répondu, alors que les nationalistes arméniens et leurs relais n’ont jamais été avares d’attaques virulentes contre les universitaires qui se permettaient de contester leurs affirmations [2].

Grace Knapp, missionnaire américaine hostile aux Turcs, et, comme telle, largement utilisée par les auteurs défendant la qualification de « génocide arménien [3] », s’est malgré tout sentie obligée de mentionner le massacre des Turcs et Kurdes de Bitlis, en 1916 :

[…] une bande de volontaires arméniens, qui faisait partie de l’avant-garde de l’armée russe, laquelle, en descendant des hauteurs sans pistes et enneigées qui entourent Bitlis, avait pris les Turcs par surprise et s’était emparée de la ville. Les musulmans qui ne réussirent pas à s’échapper furent mis à mort, mais la vie de Mustifa Bey fut sauvée par l’intervention des filles [arméniennes] que nous avions protégées [4]. »

D’une façon très remarquable, ces auteurs ne citent jamais ce passage, qu’ils ne peuvent pourtant pas avoir raté !

Le général James G. Harbord — arménophile modéré et dont la mission avait pour but d’éclairer l’exécutif et Congrès américains sur l’opportunité ou non d’accepter un mandat sur l’Arménie — est volontiers cité par les partisans de la qualification de « génocide arménien [5] », mais ce passage de son rapport, rendu après une enquête en Anatolie, ne l’est pas :

là où des Arméniens ont avancé et se sont retirés avec les Russes », leurs massacres « rivalisent incontestablement avec ceux des Turcs dans leur inhumanité [6] ».

Deux des subordonnés du général Harbord, Emory Niles et Arthur Sutherland, se sont vu confier la tâche d’enquêter sur la partie la plus orientale de l’Anatolie (Van, Bitlis, Trabzon, Erzurum et Erzincan, notamment). Ils ont rendu un rapport séparé, sur lequel la plupart des partisans de la qualification de « génocide arménien » observent un silence total ! Nous n’avons pu trouver qu’une exception, qui d’ailleurs n’est pas un universitaire, mais un journaliste [7]. Quoi qu’il en soit, voici un extrait du rapport Niles-Sutherland :

Sans nous perdre dans le récit détaillé de nos enquêtes, l’un des faits les plus marquants qui ont retenu notre attention, c’est qu’en chaque lieu, de Bitlis à Trébizonde [Trabzon], dans cette région que nous avons traversée, les Arméniens commirent contre les Turcs tous les crimes et toutes les atrocités commises par des Turcs à l’encontre d’Arméniens.

Au début, nous accueillîmes ces récits avec un grand scepticisme, mais l’unanimité des témoins, le désir évident que ceux-ci avaient de parler de ce qu’ils avaient subi, la haine des Arméniens, et, surtout, les preuves matérielles nous ont convaincus de la véracité générale des faits suivants : premièrement, des Arméniens ont massacré des musulmans en grand nombre, avec bien des raffinements de cruauté ; et, deuxièmement, les Arméniens sont responsables du plus grand nombre de destructions dans les villes et les villages. »

Le court livre publié par le capitaine Ahmet Refik Altınay (1881-1937) en 1919 [8] mérite une mention spéciale dans toute étude sur la façon dont les nationalistes arméniens et leurs perroquets se servent des sources. Dans la première partie, l’auteur règle ses comptes avec le Comité Union et progrès (CUP, au pouvoir de 1913 à 1918), qui l’avait confiné à un poste sans intérêt en 1914. Or, Altınay, affecté à Eskişehir (où il n’y a pas eu de massacres) durant toute la guerre, n’a été le témoin d’aucune violence homicide contre des Arméniens, et ses accusations de mauvais traitements (qu’il aurait vus) sont en contradiction formelle avec ce qu’il avait écrit à ses supérieurs en 1915, comme avec le reste des documents ottomans sur les Arméniens d’Eskişehir en 1915 [9].

Inversement, la deuxième partie, consacrée aux massacres de Turcs et autres musulmans en 1917-1918, est le fruit de ses observations directes sur place ; elle est confirmée par ses rapports de l’époque [10], par les rapports Harbord et Niles-Sutherland cités ci-dessus, et par diverses autres sources [11]. Sans surprise, la première partie est souvent citée (sans se référer aux documents ottomans sur le même sujet) par des défenseurs de la qualification de « génocide arménien [12] », mais la seconde, presque jamais.

Le massacre fut organisé par le médecin et le fournisseur et non par des bandes. Ne connaissant pas exactement le nom de ces deux Arméniens, il m’est impossible de les citer. Plus de huit cents Turcs sans défense et sans armes ont été assassinés.

On creusa de grandes fosses que l’on remplit de cadavre des pauvres Turcs que l’on égorgeait comme des bêtes. Les Arméniens les comptaient et on entendait dire : « II n’y en a que soixante-dix. La fosse peut en contenir encore dix. Égorgez !! »

Et l’on en égorgeait encore dix pour combler le fossé que l’on recouvrait ensuite de terre. Le fournisseur en personne se donnant le plaisir féroce de fracasser une à une les têtes des quatre-vingts malheureux musulmans qu’il faisait sortir un à un de la maison où il les avait fait entasser préalablement. »

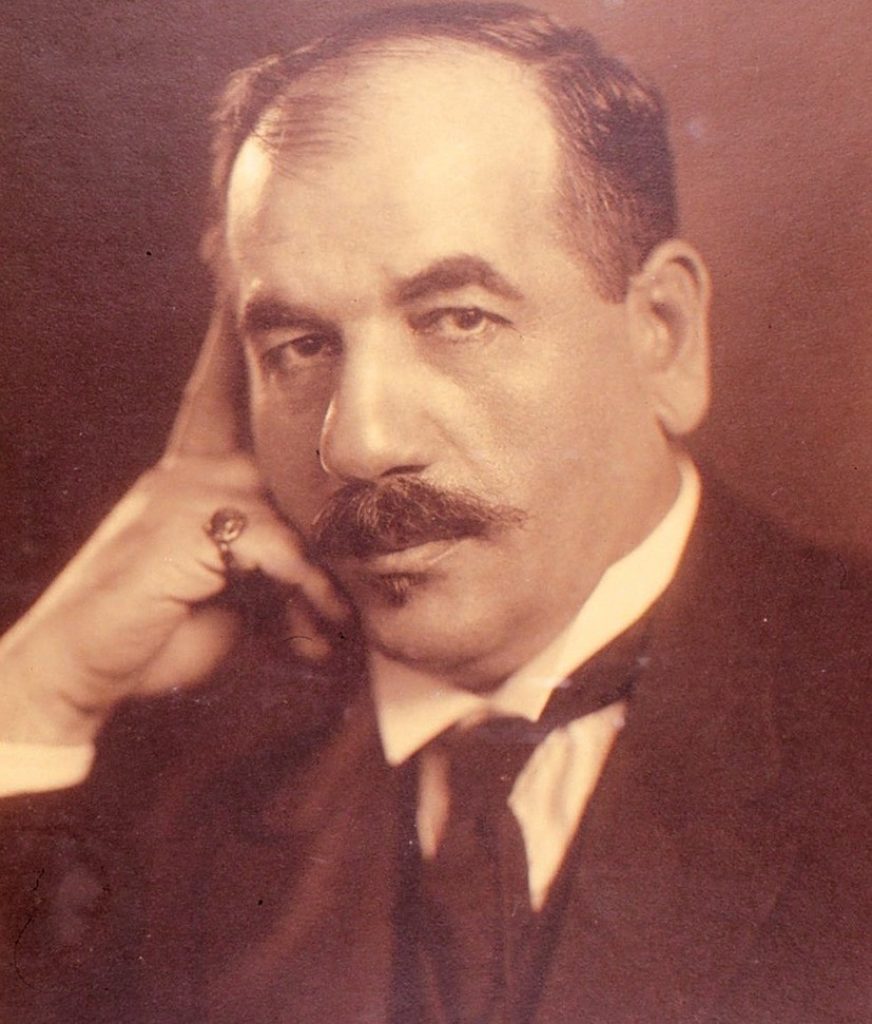

Lieutenant-colonel Vladimir Twerdokhlebof (1976 – 1954),

Notes d’un officier supérieur russe sur les atrocités d’Erzéroum, 1919

Au total, les archives ottomanes indiquent que plus 510 000 Turcs et autres musulmans (chiffre auquel il faudrait ajouter les victimes juives) ont été tués par des nationalistes arméniens en armes (parfois assistés de Cosaques) durant la Première Guerre mondiale [13]. Le général iranien Hassan Arfa (1895-1983), qui était en Anatolie orientale durant une partie de la Première Guerre mondiale, et qui a critiqué le déplacement forcé d’Arméniens, va cependant encore plus loin : « Le nombre de musulmans tués n’était pas situé très loin de 600 000 [14]. »

S’agissant des Juifs, citons par exemple le rapport du commandant de la gendarmerie de Van (24 mars 1916) :

Près de 300 Israélites qui avaient voulu s’échapper de HekkIari, furent massacrés [en 1915] au village de Sil et leurs corps entassés les uns sur les autres. Des témoins ayant vu les restes de ces victimes, l’ont affirmé sous serment [15]. »

Toujours à propos de Van, un témoin, Mehmet Tufan Efendi, a expliqué sous serment que :

D’autre part, les membres des Comités arméniens se trouvant sous le commandement de Carabet, ex-juge au tribunal, entraient [fin 1914] dans les maisons des musulmans et des israélites qu’ils dévalisaient après avoir violé les filles et les femmes [16]. »

Sur les cinq mille Juifs de la province, cinquante-trois restaient au recensement de 1927, les autres ayant été tués par des Arméniens ou des Cosaques, ou ayant pris la fuite [17].

Ces massacres n’ont pas cessé en 1918. Après avoir visité les cantons de Yalova et Gemlik, sur les bords de la mer de Marmara, sous occupation grecque, une commission anglo-franco-italienne a conclu, en 1921 à l’existence d’« un plan systématique de destruction des villages turcs et d’extinction de la population musulmane. Ce plan est exécuté par des bandes grecques et arméniennes, qui semblent opérer sous le contrôle hellénique et parfois même avec le concours de détachements réguliers [18]. » Ce document est d’ailleurs corroboré par le rapport du courageux citoyen suisse Maurice Gehri, délégué de la Croix-rouge internationale, paru dans la revue de cette organisation — ainsi que par des sources turques.

Les responsabilités des nationalistes arméniens

Garéguine Pasdermadjian, docteur en chimie de l’université de Genève docteur en chimie de l’université de Genève, député au Parlement ottoman de 1908 à 1912, était aussi un des principaux dirigeants de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA). Il a trahi l’Empire ottoman dès l’été 1914, partant dans le Caucase (alors russe) pour former des unités de volontaires (y compris de nationalité ottomane) afin de combattre les Turcs.

Pasdermadjian le raconte dans un livret paru en 1918 et dont nous extrayons ce passage :

Regardons maintenant un autre aspect de la question.

Imaginons que les Arméniens aient adopté une attitude exactement opposée à celle fut alors la leur ; en d’autres termes, imaginons qu’ils aient pris, en 1914, fait et cause pour les Allemands et les Turcs, exactement comme firent les Bulgares en 1915. Quel cours auraient pris les événements au Proche Orient ? […]

D’abord, ces horribles massacres d’Arméniens n’auraient pas eu lieu. Tout au contraire, les Allemands et les Turcs auraient tenté de gagner les sympathies des Arméniens par tous les moyens, jusqu’à la fin de la guerre [19]. »

La FRA a donné le nom ou le surnom (Armen Garo) de Garéguine Pasdermadjian à plusieurs de ses sections en Amérique du nord, ainsi qu’à sa branche estudiantine au Canada. Pour le centenaire de sa mort, en 2023, elle lui a rendu un hommage vibrant, notamment pour son rôle dans l’opération terroriste Némésis (assassinats d’anciens dirigeants ottomans et azerbaïdjanais, ainsi que d’Arméniens loyalistes) ; elle est allée jusqu’à écrire que « L’idéologie et les principes qui ont guidé Armen Garo dans son travail de toute une vie […] devraient devenir la force directrice et le fondement pour accomplir notre mission nationale en Arménie et à l’étranger » ; mais elle a observé un silence total sur ses lignes cyniques écrites en 1918 ! Elle ne s’est pas étendue sur les circonstances de sa mort — une profonde dépression à partir de 1922.

Encore plus cynique est la lettre publiée en 1916 par Aram Turabian, président du comité pour le recrutement de volontaires arméniens dans la Légion étrangère française, dans Le Soleil du Midi :

Les Arméniens sont les victimes volontaires de leur sympathie envers les Alliés ; en refusant le pacte des Jeunes-Turcs, et connaissant à fond le caractère sanguinaire des janissaires [sic : les janissaires ont été supprimés en 1826…] turcs, ils savaient très bien à quoi ils exposaient les habitants inoffensifs des régions de l’Arménie sous domination turque [l’Anatolie orientale], mais dans l’histoire d’un peuple, il y a des moments où il est impossible de s’arrêter à mi-chemin, où il devient nécessaire de sacrifier, au besoin, une partie de la génération actuelle pour la sauvegarde de l’avenir de la race. »

Cette lettre est reproduite dans un des livres de Turabian, L’Éternelle victime de la diplomatie européenne : l’Arménie, publié en 1929 (pp. 27-28). L’ouvrage a été mis en ligne par l’Association pour l’archivage de la mémoire arménienne (Marseille). Il a été réédité en 2020, sous les applaudissements du principal site arménien de France. Mais à aucun moment, le cynisme avec lequel Turabian a revendiqué de « sacrifier une partie de la génération actuelle » n’a été évoqué — pas plus que son antisémitisme et son fascisme.

Les responsabilités russes

Bien entendu, les nationalistes arméniens n’allaient pas se révolter sans s’être entendus au préalable avec la Russie. Les responsabilités du régime tsariste ont été étudiées en détail par les historiens [20]. Nous ne retiendrons ici que quelques preuves saillantes.

Le 13 mars 1913, l’ambassadeur de Russie à Paris écrivit à son ministre :

En cette affaire, les Arméniens [nationalistes] mettent toutes leurs espérances dans la puissante assistance de la Russie et ont la ferme intention de suivre en toutes choses les indications du gouvernement russe [21]. »

Voyons maintenant l’autre versant de cette relation. Nous remercions l’historien français, le Dr. Maxime Gauin pour nous autoriser à reproduire cet extrait du discours prononcé par Antoine Bérézosvky-Olghinsky (agent provocateur tsariste agissant sous la couverture d’une activité de journaliste), le 7 avril 1913, à un banquet qui lui a été offert par des jeunes à Arméniens, à Bitlis (Anatolie orientale), et qui éclaire d’une façon particulièrement intéressante la politique russe à la veille de la Première Guerre mondiale :

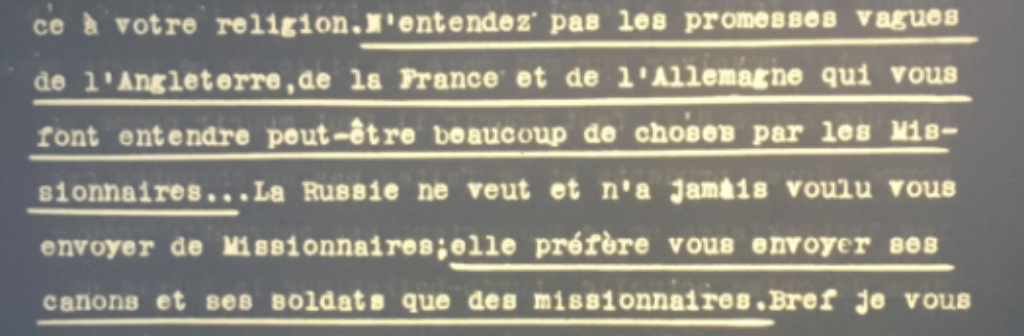

Vous savez bien sans doute que tous nos représentants dans la Turquie travaillent conjointement avec les Tachnakistes [Fédération révolutionnaire arménienne], par exemple à Van, Erzéroum [Erzurum], Bayazid, etc. […]

N’entendez pas les promesses vagues de l’Angleterre, de la France et de l’Allemagne, qui vous font peut-être entendre beaucoup de choses par les missionnaires. La Russie ne veut, et n’a jamais voulu vous envoyer de missionnaires : elle préfère vous envoyer ses canons et ses soldats plutôt que des missionnaires [22]. »

Sans surprise, la Russie a armé autant que possible, en 1914-1915, non seulement les volontaires qui se présentaient dans le Caucase, mais aussi les insurgés arméniens d’Anatolie orientale [23]. Ils ont aussi demandé (sans succès) aux Britanniques et aux Français d’armer les insurgés arméniens de Zeytun, comme en atteste un document publié par le nationaliste arménien Arthur Beylerian, mais fort peu utilisé par ses pairs, et jamais par lui-même dans ses articles [24].

L’historien Sean McMeekin, au terme d’une analyse de la politique tsariste jusqu’en 1915 inclus, écrit, à propos du déplacement forcé de 1915-1916 : « Où étaient les Russes [25] ? » Ses observations sur l’historiographie nationaliste arménienne méritent elles aussi d’être directement citées :

« Dans The History of Armenian Genocide (paru en 1995 ; six éditions à ce jour), Vahakn Dadrian [expulsé d’URSS pour viol en 1960, radié de l’université d’État de New York en 1991 pour harcèlement sexuel, lié à la FRA et à un autre parti nationaliste arménien, le Hintchak] consacre six pages au rôle de la Russie dans “le désastre arménien” — et ces pages couvrent exclusivement la période précédant la Première Guerre mondiale. Hovannisian [également lié à la FRA, dont il a dirigé la revue aux États-Unis, dans les années 1990 et 2000], dans “The Armenia Question in the Ottoman Empire”, son principal article dans le volume qu’il a récemment édité sur The Armenian People from Ancient to Modern Times (2004), fournit une discussion assez approfondie de la politique arménienne de la Russie — mais encore une fois, uniquement pour la période précédant la Première Guerre mondiale. Ce n’est pas que Hovannisian ne soit pas au courant de la dimension russe de son sujet durant la Première Guerre mondiale — en fait, il a traité ce sujet de manière assez approfondie il y a quarante ans dans “The Allies and Armenia, 1915–18” (1968). Il semble plutôt avoir laissé tout cela de côté dans ses œuvres ultérieures, après être devenu une sorte de porte-parole officiel de la cause arménienne dans le milieu universitaire américain [26]. »

Nous constatons avec tristesse qu’à cet égard, le Suisse Hans-Lukas Kieser ne se hisse que légèrement (et péniblement) au-dessus de ces deux auteurs arméno-américains [27].

Chez les nationalistes arméniens, l’alignement sur la Russie se retrouve tel quel de nos jours. Franck « Mourad » Papazian — dirigeant de la FRA pour l’Europe de l’ouest connu pour sa proximité avec le terrorisme arménien, membre du bureau mondial du parti — a ainsi déclaré le 26 décembre 2020 :

On [l’Arménie] a besoin de retisser des liens avec notre allié [la Russie], celui qui est censé protéger l’Arménie, à condition de ne pas mépriser notre allié, à condition de ne pas défier notre allié, mais d’être un partenaire, un partenaire constructif. »

Sur un ton plus agressif, Alexandre Galitsky, principal dirigeant du Comité national arménien d’Amérique (ANCA, affilié à la FRA), a flétri la politique américaine d’endiguement envers la Russie (pays qui « a un rôle à jouer » en tant que « seul garant de l’économie et de la sécurité de l’Arménie ») et l’Iran.

Les criminels kurdes, zazas et arabes

De multiples sources [28], y compris des témoignages prisés par les partisans de la thèse de « génocide arménien [29] » attestent de la surreprésentation des Kurdes nomades parmi les auteurs de massacres et autres crimes commis contre des Arméniens en 1915-1916. Une des sources les plus abondamment utilisées pour soutenir l’accusation de « génocide », c’est-à-dire les rapports du consul américain à Elazığ (Harpout) Leslie Davis, ne contient que des spéculations malveillantes sur le gouvernement ottoman, mais elle est plus fiable sur les auteurs de massacres, c’est-à-dire des Zazas nomades [30]. Les Zazas sont un groupe ethnique abusivement assimilé aux Kurdes par les nationalistes kurdes (et arméniens).

Malgré cela, dès 1919, le premier groupe nationaliste kurde, dirigé par Chérif Pacha, signe un accord avec Boghos Nubar, président de la Délégation nationale arménienne. En 1927, la Fédération révolutionnaire arménienne s’allie avec Hoyboun (également dénommé La ligue Khoybûn, Xoybûn ou encore Xwebûn, ancêtre du groupe terroriste PKK), contribue largement à son financement et cautionne un mythe fondateur du nationalisme kurde : les massacres de civils arméniens n’auraient pas été la conséquence des massacres de Kurdes par des Arméniens nationalistes et des structures tribales des Kurdes nomades (parmi lesquels une tradition proche de la vendetta méditerranéenne a longtemps existé), mais d’ordres du gouvernement ottoman [31].

La FRA s’est rapprochée du PKK à partir de 1983-1984, et a décidé, en 1985-1986, lors de la suspension des activités de sa branche terroriste, que les spécialistes en explosifs ne seraient pas rendus à la vie civile, mais envoyés dans les camps du PKK [32]. Plus récemment, dans les années 2020, nous avons pu constater, en particulier à Lausanne, la convergence entre extrémistes arméniens et kurdes, plus soucieux de donner libre cours à leur turcophobie foncière qu’à étudier sérieusement ce que leurs ancêtres respectifs s’étaient fait.

De même, il est bien établi que des Arabes nomades ont largement participé aux massacres, notamment en Syrie [33]. Cela n’a nullement empêché l’alliance entre la FRA et la dictature baasiste syrienne, de 1970 à son effondrement, en décembre 2024 [34]. Les nationalistes ont la demande de « repentance » aussi sélective que la mémoire !

En guise de conclusion

Nous n’avons, délibérément, donné ici qu’un bref aperçu. Il est néanmoins suffisant pour comprendre que la violence est intrinsèque au nationalisme arménien et que le rappel (très sélectif) de certaines souffrances de la Première Guerre mondiale n’a pas d’autres motivations que politiques, quand elle émane de certains milieux.

Comme nous l’avons déjà écrit, les Turcs n’ont pas peur de la vérité, mais ils la veulent complète.

Références

[1] Michael A. Reynolds, Shattering Empires. The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011, p. 156-158 et 194.

[2] Richard G. Hovannisian, Stanford Jay Shaw et Ezel Kural Shaw, « Forum », International Journal of Middle East Studies, IX-3, octobre 1978, pp. 379-400 ; Pierre Vidal-Naquet, « Sur le négationnisme imaginaire de Gilles Veinstein », Le Monde, 3 février 1999 ; Robert Melson et Norman Stone, « Letters », The Spectator, 29 mai 2004, p. 29 ; Peter Balakian, Guenter Lewy et alii, « Genocide? », Commentary, février 2006, pp. 3-10 ; Joseph A. Kéchichian, Keith David Watenpaugh et Michael Gunter, « Notes and Comments », International Journal of Middle East Studies, XXIX-3, août 2007, pp. 509-517.

[3] Peter Balakian, The Burning Tigris, New York, Perennial, 2004, pp. 207 et 417, n. 22 (traduction française : Le Tigre en flames, Phébus, 2004) ; Suzanne Elizabeth Moranian, « Bearing Witness: The Missionary Archives as Evidence of the Armenian Genocide », dans Richard Hovannisian, The Armenian Genocide. History, Politics, Ethics, Londres, MacMillan, 1992, pp. 107-108.

[4] Grace H. Knapp, The Tragedy of Bitlis, New York-Chicago-Londres-Édimbourg, Fleming H. Revell C°, 1919, p. 146.

[5] Notamment : Peter Balakian, The Burning Tigris…, p. 324.

[6] James G. Harbord, Conditions in the Near East. Report of the American Military Mission to Armenia, Washington, Government Printing Office, 1920, p. 9.

[7] Thomas de Waal, Armenians and Turks in the Shadow of Genocide, Oxford-New Oxford University Press, 2015, pp. 67-68.

[8] Ahmet Refik Altınay, İki komite, iki kıtâl. Kafkas yollarında, İstanbul, Temel, 1998, traduit de l’ottoman par Osman Selim Kocahaoğlu. En anglais : Two Committees, Two Massacres, Londres, Firodil, 2006, traduit et préfacé par Racho Donef.

[9] Kenan Özkan et Emre Kılıç, « Ahmed Refik’in “İki Komite, İki Kıtal” Adlı Eseri ve Eskişehir’deki Ermeni Tehcirine Dair Gerçekler », Belleten, LXXIV/270, août 2010, pp. 571-618.

[10] Documents sur les Arméniens ottomans, tome I, Ankara, Direction générale de la presse et de l’information, 1982, pp. 242 et 245.

[11] Documents relatifs aux atrocités commises par les Arméniens sur la population musulmane, Istanbul, Société anonyme de papeterie et d’imprimerie, 1919, p. 28 ; Francis Gutton, Prisonnier de guerre chez les Turcs. Une captivité pas comme les autres. 1915-18, Paris, Bibliothèque du Comité d’histoire de la captivité, 1976, pp. 75-76 ; Lieutenant-colonel Vladimir Twerdokhlebof, Notes d’un officier supérieur russe sur les atrocités d’Erzéroum, 1919.

[12] Typiquement Taner Akçam, Un acte honteux, Paris, Denoël, 2008, qui d’ailleurs parle (p. 173) de « massacre » là où Altınay ne mentionne pourtant qu’une « attaque » (Two Committees, Two…, p. 38).

[13] Yusuf Sarınay (éd.), Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 2001, deux volumes.

[14] Hassan Arfa, Under Five Shahs, Londres, John Murray, 1964, p. 147.

[15] Kara Schemsi, Turcs et Arméniens devant l’histoire, Genève, Imprimerie nationale, 1919, p. 63.

[16] Ibid., p. 41.

[17] Justin McCarthy, Esat Arslan, Cemalettin Taşkıran et Ömer Turan, The Armenian Rebellion at Van, Salt Lake City, University of Utah Press, 2006, pp. 17 et 239-240.

[18] Reports on Atrocities in the Districts of Yalova and Guemlek, Londres, HMSO, 1921, p. 4.

[19] Garéguine Pasdermadjian, Why Armenia Should Be Free, Boston, Hairenik, 1918, p. 43.

[20] Onur Önol, The Tsar’s Armenians: A Minority in Late Imperial Russia, Londres-New York, I. B. Tauris, 2017 ; Yusuf Sarınay, « Rusya’nın Türkiye Siyasetinde Ermeni Kartı (1878-1918) » (La carte arménienne de la Russie dans sa politique vis-à-vis de la Turquie), Gazi Akademik Bakış, I-2, été 2008, pp. 69-105.

[21] René Marchand (éd.), Un livre noir. Diplomatie d’avant-guerre d’après les documents des archives russes, novembre 1910-juillet 1914, Paris, Librairie du travail, 1923, tome II, p. 47.

[22] Archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve, microfilm P 16744.

[23] « Les volontaires arméniens de l’armée russe », L’Homme libre, 22 février 1915, p. 2 ; Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge (Massachusetts)-Londres, Harvard University Press, 2011, pp. 156-169.

[24] Communication de l’ambassade de Russie au département, 15 février 1915, Arthur Beylerian, Les Grandes Puissances, les Arméniens et l’Empire ottoman dans les archives françaises (1914-1918), Paris, 1983, p. 7.

[25] Sean McMeekin, The Russian Origins…, p. 172.

[26] Ibid., pp. 272-273, n. 3.

[27] Hans-Lukas Kieser (dir.), World War I and the End of the Ottomans, Londres-New York, I. B. Tauris, 2015.

[28] Notamment Jean Pichon, Sur la route des Indes, un siècle après Bonaparte, Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1932, p. 213.

[29] Maria Jacobsen, Diaries of a Danish Missionary. Harpoot, 1907-1919, Londres, Taderon Press, 2001 (traduit du danois par Kristen Vind), p. 136 ; Abidin Nesimi, Yılların İçinden (Durant les années), İstanbul, Gözlem, 1977, pp. 39-45. Taner Akçam, Un acte honteux… cite Nesimi, en lui faisant dire le contraire ce qu’il écrit à propos de la mort du père de Nesimi.

[30] La Province de la mort, Bruxelles, Complexe, 1994.

[31] Jordi Tejel Gorgas, Le Mouvement kurde de Turquie en exil. Continuités et discontinuités du nationalisme kurde sous le mandat français en Syrie et au Liban (1925-1946), Berne, Peter Lang, 2007, pp. 121, 138-140, 183, 222-229, 249 et 260 ; Yavuz Selim (éd.), Taşnak Hoybun, İstanbul, İleri, 2005 (1re éd., 1931).

[32] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme arméniens. 1972-1998, Paris, Presses universitaires de France, 1998, pp. 74, 83 et 109.

[33] Yusuf Halaçoğlu, « Realities Behind the Relocation », dans Türkkaya Ataöv (dir.), The Armenians in the Late Ottoman period, Ankara, TTK/TBMM, 2002, pp. 117, 119 et 133.

[34] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, pp. 251-252 ; « Qui soutient encore Bachar al-Assad ? », TV5monde.com, 1er juin 2014.