Avant-propos

Au terme des commémorations du 24 avril, la FATSR souhaite apporter une mise au point sur la déformation et l’instrumentalisation de cet événement présenté comme le début d’un soi-disant “génocide arménien” par les activistes arméniens et leurs auxiliaires politiques qui érigent le communautarisme contre l’Histoire.

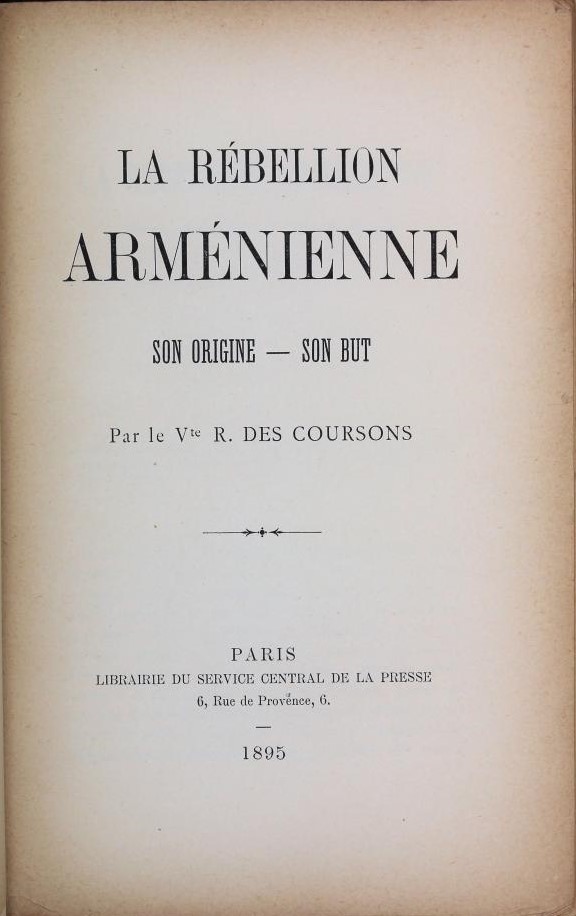

Comme l’explique l’article de Yusuf Sarınay, professeur d’histoire ottomane tardive, initialement paru en 2008 dans l’International Journal of Turkish Studies (Université du Wisconsin, Madison), traduit par nos soins, 235 Arméniens furent arrêtés à la fin du mois d’avril 1915 et durant le mois de mai de cette année-là, dont 180 le 24 avril ; et surtout, il ne s’agissait de simples « intellectuels » mais de révolutionnaires arméniens fascinés par la radicalisation armée et par le terrorisme anarchiste arménien — qui sévira dès la fin du 19ème siècle comme l’atteste le Français Pierre Abdon-Boisson sous le pseudonyme Vte R. Des Coursons dans son implacable livre « La rébellion arménienne, son origine – son but » de 1895 — comme en témoigne l’impressionnant arsenal saisi à leur domicile — mis à part, bien entendu, le domicile de ceux qui avaient été arrêtés par erreur qui furent relâchés. Nous sommes donc loin des « milliers » invoqués de temps à autre par les activistes arméniens et leurs suppôts qui, chaque 24 avril, continuent de faire usage et manipulation de l’Histoire.

De même, qui rend le plus justice aux 160 000 Arméniens de l’Istanbul ottomane, en 1914-1918 (le chiffre de 77 735 donné par le professeur Sarınay ne compte ni les catholiques, ni les protestants, ni certains grégoriens) ?

Ceux qui pensent qu’arrêter 235 personnes suffit pour annihiler toute vie intellectuelle parmi eux, ou ceux qui constatent que la revue Dadjar, dirigée par des Arméniens très loyalistes, a pu continuer de paraître jusqu’en 1918 inclus, et que le quotidien Jamanak d’Istanbul, entièrement écrit en arménien (le plus vieux quotidien arménien au monde à avoir été édité sans discontinuité et qui existe toujours) a pu continuer de paraître, en changeant simplement d’équipe directoriale ?

Est-ce « regarder le passé en face » que d’ignorer la présence d’Arméniens à de hautes fonctions dans l’Empire ottoman, avant comme après 1914 ? Pour ne citer que quelques noms : Berç Keresteciyan, directeur général adjoint de la Banque ottomane jusqu’en 1914, fut promu directeur général à la fin de cette année-là, et resta en poste jusqu’en 1927 (Keresteciyan a fini sa vie publique comme député d’Afyon, de 1935 à 1946) ; Onnik Ihsan et Dikran Barsamyan furent députés, respectivement d’Izmir et de Sivas, de 1914 à 1919, Artin Boşgezenyan député d’Alep de 1908 à 1919 et Azaryan Efendi sénateur d’Istanbul de 1908 à 1920.

Ceux-là avaient compris le sens de la loyauté ; ils n’avaient rien à voir avec les révolutionnaires arrêtés le 24 avril 1915, et qui ont précipité — eux et les autres nationalistes-révolutionnaires — une partie de leur peuple dans l’abîme, avant de pousser une partie des survivants dans un enfermement génocidaire, ô combien préjudiciable à la paix et à la réconciliation entre les peuples.

Il n‘y a peut–être jamais eu de parti révolutionnaire qui ait une aussi riche expérience des méthodes terroristes que la FRA. […] Le Dachnak a produit les caractères les plus forcenés du terrorisme, et formé plusieurs centaines de maîtres du pistolet, de la bombe et du poignard.”

Mikael Varandian, ancien dirigeant de la FRA–Dachnak

Histoire de la FRA (1932),

Publications de l‘université d‘Erevan, 1992, p. 212–213.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les nombreuses falsifications historiques relatives à la tragédie turco-arménienne, comme les faux « documents Andonian » ou les prétendus « Dix commandements » du Comité Union et Progrès. Mais nous y reviendrons ultérieurement.

International Journal of Turkish Studies

Volume 14, N° 1 & 2 – 2008

Pr. Dr. Yusuf Sarınay

Que s’est-il passé le 24 avril 1915 ?

La circulaire du 24 avril 1915, et l’arrestation des membres des comités arméniens à Istanbul

(Texte original en anglais)

Introduction

Bien que l’organisation politique arménienne la plus puissante et la plus influente, la Fédération révolutionnaire arménienne – Dachnaktsoutioune, se disant à la fois nationaliste et socialiste [créée en 1890, avec un programme explicitement terroriste] – décidât officiellement en 1914 de rester neutre pendant la guerre, un nombre important de ses membres, y compris des députés arméniens, quittèrent les territoires ottomans pour rejoindre les troupes de volontaires arméniens dans les territoires russes [la lettre du Président de la Délégation arménienne, Boghos Nubar Pacha, parvenue au Ministère des affaires étrangères le 3 décembre 1918, citant qu’au moins 190 000 Arméniens furent, « dès le début de la guerre, des belligérants de facto » qui combattirent « aux côtés des Alliés sur tous les fronts », est très révélatrice des velléités de poignarder dans le dos l’Empire ottoman]. Selon un document officiel ottoman, les « comités arméniens ont œuvré pour l’autonomie des Arméniens par l’intermédiaire des sociétés politiques et révolutionnaires ». Dans ce but, ils ont travaillé de concert avec les puissances alliées, principalement les Russes, contre l’État ottoman.

Au début de la guerre, le gouvernement ottoman préféra mettre en garde et avertir les principaux leaders arméniens, afin de les dissuader de tout recours à la violence. Par exemple, Talat Pacha [Ministre de l’Intérieur] informa Vartkes Efendi, le représentant d’Erzurum, et d’autres membres éminents du comité Dachnaktsoutioune, que le gouvernement ottoman serait obligé de prendre des mesures sévères à l’encontre des Arméniens enclins aux activités révolutionnaires. De même, Enver Pacha [Ministre de la Guerre] mit en garde le patriarche arménien [de Constantinople].

Malgré ces avertissements, les représentants arméniens Vahan Papazyan [député de Van] et Karakin Pastirmadjiyan [Garéguine Pasdermadjian, ancien député d’Erzurum], tout comme un certain nombre de volontaires arméniens, partirent dans le Caucase pour combattre l’armée ottomane. Même des soldats arméniens au sein de l’armée ottomane ont déserté pour se joindre aux unités de volontaires qui se formaient dans le Caucase. À la suite de ces évènements, le consulat allemand signala la menace que représentaient les soldats arméniens au sein de l’armée ottomane sur le front caucasien. Tout aussi importante, est la tentative d’assassinat orchestrée par Sabah Gulyan, chef du Hentchak (un parti fondé en 1887, à Genève, par un groupe de révolutionnaires), contre Talat Pacha, tentative empêchée par l’arrestation des conjurés à Istanbul, en octobre 1914.

La découverte d’un certain nombre de bombes et d’armes par les forces ottomanes de l’ordre, dans plusieurs provinces, finit de convaincre le gouvernement ottoman que les organisations [nationalistes] arméniennes se préparaient à une rébellion de grande envergure. Relatant la saisie de ces armes ainsi que des bombes et des documents cryptés, le commandement militaire suprême ottoman ordonna, le 27 février 1915, que, dorénavant, les soldats arméniens de l’armée fussent tenus à l’écart des forces armées tous en ajoutant que ces soldats arméniens ne devaient en aucun cas être mal traités.

Après la défaite ottomane devant l’armée russe en Anatolie orientale et l’intensification des combats dans le détroit des Dardanelles (à partir du 18 mars 1915) — mettant gravement en péril la capitale ottomane (Istanbul) — les groupes d’insurgés arméniens étendirent leurs révoltes à travers l’Empire. La rébellion de Van a suivi celles de Zeytun, Bitlis, Mus et Erzurum, et les massacres de musulmans dans ces provinces furent de plus en plus fréquents. […]

La circulaire du 24 avril 1915 et les arrestations

Pris en étau sur plusieurs fronts — tant à l’intérieur qu’à l’extérieur —, le gouvernement ottoman répondit en prenant une série de mesures destinées à mettre fin aux insurrections des comités arméniens. Après le désarmement des soldats arméniens, le Ministère de l’Intérieur ordonna soit le renvoi des policiers et des fonctionnaires arméniens déloyaux ou peu fiables, soit leur mutation dans les provinces de l’Empire qui ne comptaient aucune population arménienne.

Lorsque le gouvernement impérial réalisa que ces mesures ne produisaient pas le résultat escompté, l’État ottoman décida de fermer les comités qui avaient armé et incité les Arméniens, et d’arrêter leurs dirigeants. À cette fin, le 24 avril 1915, le ministère de l’Intérieur a envoyé sa fameuse circulaire à quatorze vilayets (provinces) et à dix mutasarrifliks (comtés).

Cette circulaire ordonnait : la fermeture des comités arméniens, à savoir, le Hentchak, le Dachnaktsoutioune et autres ; la saisie de leurs documents ; l’arrestation de leurs chefs et, plus généralement, les Arméniens connus pour leurs activités hostiles à l’État ; et le rassemblement, dans des endroits plus appropriés que leur lieu de résidence, ceux dont la présence y était considérée comme dangereuse. La circulaire insistait fortement sur le fait que les autorités devaient surveiller de près les régions où sévissaient ces comités et ne permettre aucune sorte d’affrontement entre les Musulmans et les Arméniens. Aujourd’hui, les diasporas arméniennes dans de nombreux pays commémorent chaque année le 24 avril, date de cette circulaire, comme étant la « Journée du Génocide ».

Le 26 avril 1915, le commandement militaire suprême ottoman envoya une circulaire similaire au Ministère de la Guerre et aux commandants de l’armée pour leur demander de répondre à toutes sortes de demandes d’assistance émanant des fonctionnaires gouvernementaux.

À la suite de la circulaire émise par Ministère de l’Intérieur, plusieurs membres identifiés des Dachnak, Hentchak et Ramgavar [parti créé en 1906-1907, en Égypte, plus tard implanté dans l’Empire ottoman] ont été arrêtés à Istanbul. […] furent placés en détention à Istanbul. Précisions que dans le cadre de la circulaire du 24 avril 1915, les perquisitions effectuées au domicile de ces membres des comités arméniens à Istanbul, révélèrent l’existence d’un véritable arsenal : 19 pistolets Mauser [convertibles en carabines], 74 fusils Martini, 111 carabines Winchester, 96 Maniher, 18 Gira, 358 Filovir, 3 591 armes de poings et 45 221 balles de pistolets. Tout cet armement fut transféré à l’entrepôt militaire de Maçka.

Les Arméniens envoyés en résidence surveillée à Çankiri

Les documents ottomans montrent que le nombre personnes arrêtées est passé de 180 à 235, du 24 avril 1915 au 24 mai 1916. Un message crypté et envoyé le 25 avril 1915 par le Ministère de l’Intérieur au préfet d’Ankara, indique qu’environ 180 chefs des comités arméniens dont la présence à Istanbul était considérée comme dangereuse seraient emmenés à Ankara par le train, dont 164 dès ce jour, accompagnés d’une force opérationnelle de soixante-quinze hommes, dont quinze policiers, deux officiers, un commissaire de police et un autre fonctionnaire. Quelque soixante à soixante-dix de ces Arméniens seraient emprisonnés dans l’entrepôt militaire d’Ayaş et une centaine d’entre eux envoyés à Çankiri via Ankara pour y être assignés à résidence.

Durant la première semaine de mai, le transfert de ces Arméniens à Çankiri se poursuivit par vagues successives. Un document envoyé par la sous-préfecture de Çankiri à la Direction générale de la sécurité en date du 30 juin 1915, donne le nombre de 140 Arméniens présents dans cette commune. Le document précise également que les nouveaux venus marchaient librement dans la ville, qu’ils étaient dispersés dans des maisons par groupes de trois à cinq hommes, et que certains résidaient dans des maisons d’été à environ une demi-heure de marche de la ville. La seule contrainte pour eux était de se présenter au poste de police toutes les vingt-quatre heures. Les assignés nécessiteux recevaient une allocation quotidienne, provenant de fonds spécialement alloués par le ministère de l’Intérieur. Par exemple, un document envoyé de la province de Kastamonu au Ministère de l’Intérieur indique qu’Arsak, fils de Mardiros, et Arsak Diradoryan, un autre assigné à Çankiri, ont demandé à recevoir de l’argent une fois par jour.

Des requêtes ont été présentées au gouvernement ottoman, soit par les Arméniens [arrêtés] eux-mêmes, soit par leurs familles, pour clamer leur innocence et demander leur libération. Après un examen scrupuleux de ces requêtes, le gouvernement central ottoman décida de libérer ceux qui étaient innocents, étrangers ou malades. Par exemple, sur l’ordre du Ministère de l’Intérieur, Vahram Torkumyan, Agop Nargiledjiyan, Karabet Keropoyan, Zare Bardizbanyan, Pozant Keçiyan, Pervant Tolayan, Rafael Karagözyan et Vartabet Gomidas ont été libérés et ont obtenu la permission de retourner à Istanbul.

Vartabet Gomidas, en l’honneur duquel un monument a été édifié à Paris, était dans le premier groupe des prévenus libérés, après treize jours de détention à Çankiri. Tombé malade à Istanbul, Gomidas demanda au ministère de l’Intérieur, le 30 août 1917, l’autorisation de se rendre à Vienne en Autriche, pour y être soigné. Il fut dûment autorisé à s’y rendre et partit en septembre de cette année-là. [Précisons que la maladie mentale dont a souffert Gomidas/Komitas à partir de 1916-1917, et jusqu’à la fin de sa vie est sans rapport avec le temps qu’il a passé en détention : un de ses compagnons, naturalisé américain sous le nom de Matthew A. Callender, a témoigné qu’il était toujours en bonne santé pendant cette brève période, et qu’il n’y eut « jamais aucun massacre » à Çankiri pendant qu’ils s’y trouvaient : Matthew A. Callender, « The Shock of Komitas », The Armenian Mirror-Spectator, 17 octobre 1959].

Diran Dilakyan a été libéré à condition de vivre, avec sa famille, quelque part en dehors d’Istanbul. Le 29 mai [1915], Hayik Hodjasaryan, et le 27 juin, Agop Begleryan et Vartanes Papazyan furent libérés. Puis, sur l’ordre du ministère de l’Intérieur, Serkis Cevahiryan, Kirkor Celalyan, Bagban Bardiz et quatorze autres prisonniers rentrèrent à leur tour à Istanbul. Le 18 juillet, trois prisonniers et, le 10 août, Apik Djanbaz obtinrent la permission de retourner à Istanbul. Vahan Altunyan et Ohannes Terlemezyan, exilés de Çankiri à Kayseri, furent également libérés et autorisés à retourner à Istanbul. Un sujet bulgare, Bedros Manukyan, un sujet iranien, Migirdiç Istepniyan, et un sujet russe, Leon Kigorkyan, furent à leur tour libérés puis expulsés du territoire ottoman.

Serkis Shahinyan, Ohannes Hanisyan, Artin Bogasyan et Zara Mumdjuran étaient parmi ceux qui ont été graciés à condition qu’ils quittassent Istanbul pour de bon. Un membre du comité Dachnak, Serkis Kilindjyan, ayant été gracié et autorisé à se rendre à Eskisehir, s’évada. Il se rendit d’abord à Istanbul, puis s’enfuit, avec l’aide de la firme allemande Grupi, en Bulgarie, d’où il poursuivit ses activités — contre ceux qui l’avaient gracié. Par la suite, certains des Arméniens assignés à résidence à Çankiri furent incarcérés à Ayaş, alors que d’autres furent exilés dans divers endroits tels qu’Ankara, Izmit, Bursa, Eskisehir et Kütahya et les autres ont été envoyés au centre de réinstallation forcée de Zor.

Le 31 août 1915, un rapport détaillé, envoyé par le préfet de Kastamonu au ministère de l’Intérieur, cite les noms des Arméniens exilés à Çankiri ainsi que les procédures les concernant. Le nombre total d’Arméniens assignés à résidence à Çankiri entre le 24 avril et le 31 août 1915 est de 155. Parmi eux, trente-cinq ont été innocentés et autorisés à retourner à Istanbul. Vingt-cinq d’entre eux ont été reconnus coupables et emprisonnés à Ankara ou à Ayaş, et cinquante-sept ont été exilés dans la région de Zor. Sur les sept ressortissants étrangers, trois furent expulsés du pays et les quatre autres maintenus en détention. Les trente-et-un Arméniens restants ont été graciés et de ceux-ci, treize ont été transférés à Izmit, dix à Eskisehir, deux à Kütahya, deux à Bursa, deux à Kastamonu, un à Geyve et un à Kayseri.

Les Arméniens emprisonnés à Ayaş

Comme on l’a vu, environ soixante-dix des Arméniens arrêtés à Istanbul, en tant que membres de ces comités, furent envoyés à l’entrepôt militaire d’Ayaş. Malheureusement, il n’existe aucun document donnant une liste complète de ces détenus. La demande de grâce présentée par un prisonnier, Kris Fenerdjiyan, à Ismail Canpolat Bey, directeur général de la sécurité, porte à soixante-dix le nombre de prisonniers arméniens incarcérés à Ayaş. D’autre part, l’examen de nouvelles demandes de grâce déposées par des prisonniers arméniens à Ayaş révèle que leur nombre est de « soixante » et une autre liste, préparée par la Direction Générale de la Sécurité d’Istanbul, donne les noms de soixante-et-onze prisonniers arméniens à Ayaş.

Les incohérences dans les sources proviennent du fait que certains des Arméniens ont été envoyés dans différentes provinces pour être jugés alors que d’autres ont été libérés. En outre, certains ont été expédiés d’Istanbul, de Çankiri et d’Ankara pour être emprisonnés à Ayaş. Par exemple, dans un document officiel, le Ministère de l’Intérieur a demandé au Bureau de la comptabilité de transférer la somme de 2 897 Kurush à la préfecture d’Ankara pour les frais de transport des membres du comité vers Ayaş et Çankiri.

Le ministère envoya Hamparsum Boyedjiyan, le représentant de Kozan, à Kayseri ; Marzaros Gazaryan, le directeur de l’école arménienne de Yenikapi, à Develi ; A. Dagavaryan, le représentant de Sivas, devant la cour martiale Diyarbakir ; Haçik Bogusyan devant un tribunal d’Ankara, Hirant Agadjanyan à Istanbul, Teodor Manzikyan et Akrik Kerestedjiyan à Zor et Sahbez Parsih à Elazığ pour y purger sa peine. Leon Sirinyan, un citoyen américain, fut expulsé. Viram Sabuh Sarnuelof et Rotsum Rostusyon furent d’abord libérés mais plus tard poursuivis. Un certain Hayik Tiryakyan confondu avec son homonyme, le propriétaire du journal Azadamard, fut arrêté mais libéré par la suite tout comme le fut un médecin nommé Allahverdiyan, arrêté par erreur — à la place de son fils. Akrik Kerestedjiyan fut envoyé à Zor avant d’être libéré rapidement.

Les Arméniens envoyés à Ayaş furent arrêtés pendant la Première Guerre mondiale parce qu’ils étaient tous membres du Conseil exécutif des partis Hentchak et Dachnak. Dikran, fils de Serkis Bagdikyan, membre du Dachnak, est décédé le 9 mars 1918 à Ayaş ; la requête présentée par Andon Ponasyan, un propagandiste dachnak, le 8 avril 1918, demandant une grâce et son retour à Istanbul, ne fut pas acceptée. Ce n’est qu’après la signature de l’armistice de Mudros, et plus précisément le 10 novembre 1918, que Karnik Madukyan, Kirkor Hamparsumyan et Pantuvan Parzisyan furent libérés. Le reste des internés fut libéré après que les Alliés eurent pris le contrôle de l’Empire ottoman.

Le nombre de membres des comités arméniens à Istanbul et les poursuites contre eux

Depuis le début de la Première Guerre mondiale, le Ministère ottoman de l’Intérieur a surveillé de près les activités des comités [nationalistes-révolutionnaires] arméniens et de leurs membres à Istanbul et en a dressé une liste très détaillée. Achevée probablement en août 1916, la liste contenait les noms de certains des principaux meneurs arméniens, leurs occupations et leurs fonctions dans leurs comités respectifs, ainsi que les poursuites les concernant. Selon cette liste, sur les 610 nationalistes-révolutionnaires basés à Istanbul, 356 étaient membres du parti Dachnak, les autres étant membres des comités Hentchak (173 personnes), Ramgavar (72 personnes) et autres (9 personnes).

Comme il a été noté, environ 235 Arméniens, dont les noms et adresses ont été énumérés à l’avance, ont été envoyés en 1915, conformément à la circulaire du 24 avril, à Çankiri et Ayaş. Parce que la plupart des Arméniens assignés à résidence obligatoire à Çankiri ont été libérés lors de la préparation de la nouvelle liste dans la première moitié de 1916, seulement soixante d’entre eux ont été enregistrés à Çankiri et soixante-et-onze à Ayaş. Le nombre de personnes qui ont fui à l’étranger semble avoir été de quarante-quatre et quatorze ressortissants étrangers ont été expulsés du territoire ottoman, à condition de ne pas revenir. Parmi les personnes arrêtées, cinquante-trois des détenus à Çankiri et à Ayaş, qui étaient soupçonnés d’avoir des liens avec les événements [insurrectionnels] d’Izmit, ont été envoyés dans cette ville pour y être interrogés et jugés. Parmi ceux qui restaient, plusieurs ont été assignés à résidence à Zor, Konya, Elazig, Diyarbakir, Kayseri, etc. ou ont été jugés par un tribunal militaire.

La lettre soumise par le gouvernement ottoman le 24 mai 1915 aux puissances alliées en réponse à leur note diplomatique remettant en question les massacres arméniens indique que 235 des 77 735 Arméniens vivant à Istanbul avaient été arrêtés pour leur participation à des mouvements révolutionnaires alors que le reste des Arméniens continuait de vaquer paisiblement à leurs occupations. Si l’on prend également encore les Arméniens exilés d’Istanbul au cours du déplacement forcé (par exemple, les députés ottomans Krikor Zohrab et Seringulian Vartkes exilés à Diyarbakir), [c’est-à-dire à partir de la fin de mai 1916], il est dès lors acceptable de soutenir qu’entre le 24 avril 1915 et août 1916, environ 290 militants nationalistes arméniens furent arrêtés et poursuivis. L’examen des sources montre que l’historien Esat Uras fut le premier à estimer à 2 345 le nombre d’arrestations à Istanbul après la circulaire du 24 avril. Bien qu’il ne cite aucune source pour ce chiffre, les expressions qu’il utilise semblent venir du livre Ermeni Komitecilerinin Amâl ve Harekât-Ihtilâliyesi, Ilân-i Mesrutiyetten Evvel ve Sonra, (Istanbul, 1916), p. 242. Or, il se fait que cet ouvrage donne, à cette page, le chiffre de 235 arrestations.

Enfin, il convient de noter que plus de 252 Arméniens supplémentaires ont été arrêtés dans plusieurs provinces et sous-provinces [d’Anatolie] conformément à la circulaire du 24 avril mais leur cas sort du cadre de la présente étude, qui, selon l’affirmation de l’historien Esat Uras, se concentre uniquement sur les arrestations effectuées à Istanbul.

En guise de conclusion

Des Arméniens arrêtés à Istanbul le 24 avril 1915, Guenter Lewy dit que leur sort n’est pas clair, mais qu’il semble que la plupart d’entre eux ont été massacrés ou exilés. De même, [le sociologue] Taner Akçam (ndlr : voir l’analyse en anglais et en français de l’historien français Maxime Gauin ou encore les constatations de Sean Patrick Smyth, chercheur irlandais, sur les falsifications récurrentes d’Akçam, ainsi que le passé et les filiations de ce dernier mis au grand jour par le site d’information Turquie News) soutient que certains d’entre eux sont morts sous la torture alors qu’ils étaient sous la surveillance de la police et que la plupart ont été pendus en public pour intimider leurs coreligionnaires !

Nikolay Hovhannisyan parle de l’arrestation, le 24 avril, de 800 Arméniens sans accusation officielle, et prétend que tous ont été massacrés sur la route vers ou à leur destination de transfert, mais il ne fournit aucune preuve.

Le gouvernement ottoman dépêcha des commissions d’enquête pour examiner les cas de mauvais traitements infligés aux Arméniens déplacés (ndlr : ce qui démontre bien l’absence de ce que les juristes appellent le dolus specialis, c’est à dire, selon l’Art. II de la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide, d’une intention avérée ” de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux “ de la part des institutions gouvernementales ottomanes).

A titre d’exemple, le tribunal militaire de Syrie a jugé Sirozlu (Çerkez) Ahmed et son ami (Galatali) Halil, accusés d’avoir tué les députés arméniens Krikor Zohrab et Seringulan Vartkes, lesquels avaient été envoyés à Diyarbakir. Reconnus coupables, les assassins ont été exécutés à Damas. [Soulignons au passage que ce fut un choix d’envoyer, non pas à Diyarbakir, lieu de crime, mais en Syrie, c’est-à-dire là où Cemal (Djémal) Pacha, connu pour sa fermeté contre ceux qui se croyaient tout permis pendant le déplacement forcé des populations, exerçait des pouvoirs d’exception. Or, cette décision fut prise par le ministre de l’Intérieur, Talat Pacha : voir son télégramme au préfet de Konya, 9 septembre 1915, dans Hikmet Özdemir et Yusuf Sarınay, Turkish-Armenian Conflict Documents, Ankara, TBMM, 2007, p. 261. On ne saurait donc opposer, de façon simpliste, la politique arménienne de Cemal Pacha à celle de Talat Pacha.]

Dans les années 1915-1916, 1 673 personnes ont été jugées par des cours martiales [ottomanes] pour abus et maltraitances à l’égard des Arméniens (ndlr : voir ” Le jugement des agents ayant transgressés les dispositions relatives au transfert des Arméniens devant la Cour martiale “ — Pr. Dr. Yusuf Sarınay, Université de Marmara). Parmi eux, 528 étaient des soldats et des policiers, 170 étaient des fonctionnaires et 975 étaient des bandits. Soixante-sept furent condamnés à mort, 524 ont été condamnés à la prison, et 68 ont condamnés à d’autres peines — travaux forcés, amende ou assignation à résidence.

S’agissant maintenant des procédures judiciaires, quelque 300 militants nationalistes-révolutionnaires recherchés échappèrent à leur procès car restés introuvables à leur adresse. Selon les documents d’archives ottomans examinés plus haut, 38 des Arméniens arrêtés à Istanbul (35 envoyés à Çankiri et 3 à Ayaş) ont été innocentés et libérés. La plupart des Arméniens en état d’arrestation ont été transférés à Zor, Konya, Elazig, Bursa ou Diyarbakir, mais 71 ont été gardés à Ayaş jusqu’à la fin de la guerre, en tant que membres d’organisation factieuses ; l’un d’eux, Serkis Bagdikyan, est décédé le 9 mai 1918 à la prison d’Ayaş.

Le 5 juin 1915, le Tribunal militaire d’Istanbul jugea un groupe d’Arméniens pour tentative d’assassinat et activités séparatistes. En conséquence, vingt Arméniens — dont deux jugés par contumace — ont été condamnés à mort, conformément à l’article 54 du Code pénal ottoman. Dix-huit ont ainsi été pendus le 15 juin, après approbation de la sentence par le Sultan. Parmi eux, des membres des comités d’Istanbul, de Tekirdag, de Samsun, de Giresun, de Bitlis, de Kayseri, de Kilis et de Bilecik. Poursuivi sur la base d’autres chefs d’accusation, Hamparsum Boyadjiyan a été condamné à mort ; Sevaris Misakyan, Leon Ersabanyan et Arakil Mike ont été condamnés à cinq ans de prison ; Agnadyos Andonyan pour quatre ans ; SamoiI Tarpanyan à trois ans ; Emirza Toros Ketenciyan et Asud Tataryan ont été exilés à Bursa, Aranis (Agopot) à Zor, et Istepan Asadoryan à Dimyat.

Haçik Bogusyan, Hrant Agadjanyan, Armenak Leonyan, Parsih Sahbazyan, Nerses Zak, Aryan et Vavader Mikailyan étaient parmi les autres membres des comités également renvoyés aux tribunaux militaires pour être inculpés, mais il n’existe aucun document décisif concernant l’issue des procédures à leur encontre.

En résumé, bien que le gouvernement ottoman ait interdit les comités arméniens et arrêté certains de leurs membres, les activités des révolutionnaires arméniens, en coopération avec les puissances de la Triple-Entente, ont continué pendant la guerre, sous différentes formes, à l’intérieur et à l’extérieur des territoires ottomans. La décision du gouvernement ottoman de déplacer de force (tehcir) la population arménienne vivant principalement dans la zone de guerre vers des provinces éloignées fut progressivement étendue aux Arméniens d’autres provinces d’Anatolie et de Roumélie, avec des conséquences qui font encore l’objet de débats houleux entre historiens.

Pr. Dr. Yusuf Sarınay

Article actualisé le 21 avril 2022