En préambule

Alors qu’un traité de paix semble à portée de main entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ce qui permettrait l’établissement de relations diplomatiques normales entre la Turquie et son voisin arménien, et alors que les extrémistes de la diaspora continuent de s’opposer à toute paix, y compris par des actions malvenues en Suisse, il nous a paru nécessaire de présenter les origines, le développement et — espérons-le — la conclusion de ce conflit.

Nous avions déjà présenté ce conflit en octobre 2020, c’est-à-dire durant la dernière guerre, et avions attiré l’attention des médias — entre autres celle du quotidien suisse Le Temps — sur le besoin d’une lecture factuelle des hostilités au Karabakh.

L’actualité, y compris celle de la Confédération helvétique, nous donne l’occasion de revenir, en détail, sur ce conflit.

Un sous-produit de l’impérialisme tsariste

Tout commence avec la poussée russe dans le Caucase, et plus précisément avec les guerres russo-persane (1826-1828) et russo-ottomane (1828-1829). Notons au passage que la déclaration de guerre du tsar contre l’Empire ottoman, en 1828, viole le traité de Küçük Kaynarca (1774), qui promettait, dès son premier article, une paix perpétuelle entre Saint-Pétersbourg et Istanbul [1].

Venons-en maintenant au fait. L’article XIV du traité de Tourkmantchaï entre la Perse (Iran) et la Russie stipule :

Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes que les sujets respectifs qui auraient passé ou qui passeraient à l’avenir d’un État dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés. »

Le but est clair, celui de permettre une immigration massive d’Arméniens persans dans le Caucase désormais russe — surtout dans ce qui va devenir l’Arménie.

Le traité d’Edirne (Andrinople), entre l’Empire russe et l’Empire ottoman, est plus restrictif à cet égard, mais son article XIII prévoit une amnistie pour les sujets ottomans et russes ayant pris le parti de l’ennemi durant la guerre. Chacun pourra récupérer ses propriétés s’il le souhaite, mais s’il préfère, il « sera libre de s’en défaire dans l’espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu’il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d’entraves quelconques. » Cela vise une partie des Arméniens d’Anatolie orientale, et notamment d’Erzurum, qui avaient accueilli avec un grand enthousiasme l’envahisseur russe [2].

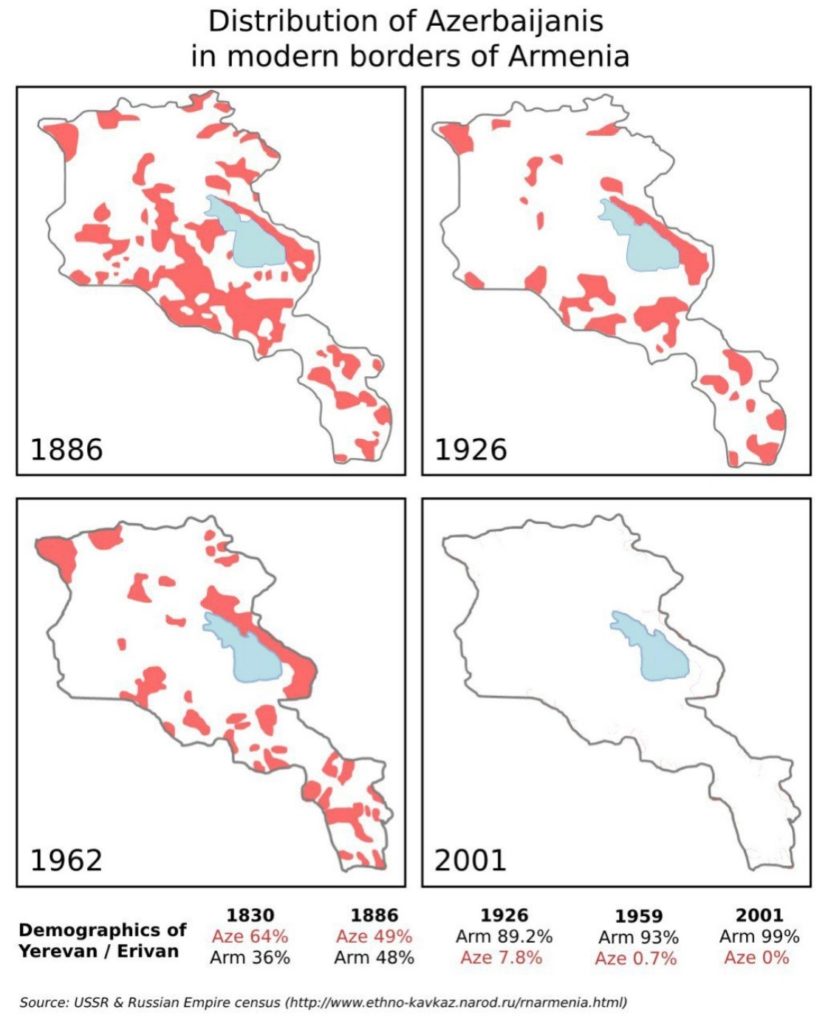

En 1823, sur l’ensemble de la région du Karabakh (plaine et montagne), les autorités russes estiment que la population est composée à 91 % de musulmans, les 9 % restants étant des Arméniens. C’est cohérent avec l’estimation iranienne de 1805 : 8 % d’Arméniens au Karabakh et dans les cantons avoisinants [3]. En 1911, l’État russe estime que, sur 1 300 000 Arméniens du Caucase, 300 000 appartiennent à des vieilles familles caucasiennes, alors qu’un million sont soit des immigrés, soit des descendants d’immigrés arrivés à partir de 1828. Malgré cette immigration, encore en 1897, le recensement russe trouve 59,5 % de musulmans et 39,5 % d’Arméniens dans la partie montagneuse du Karabakh [4].

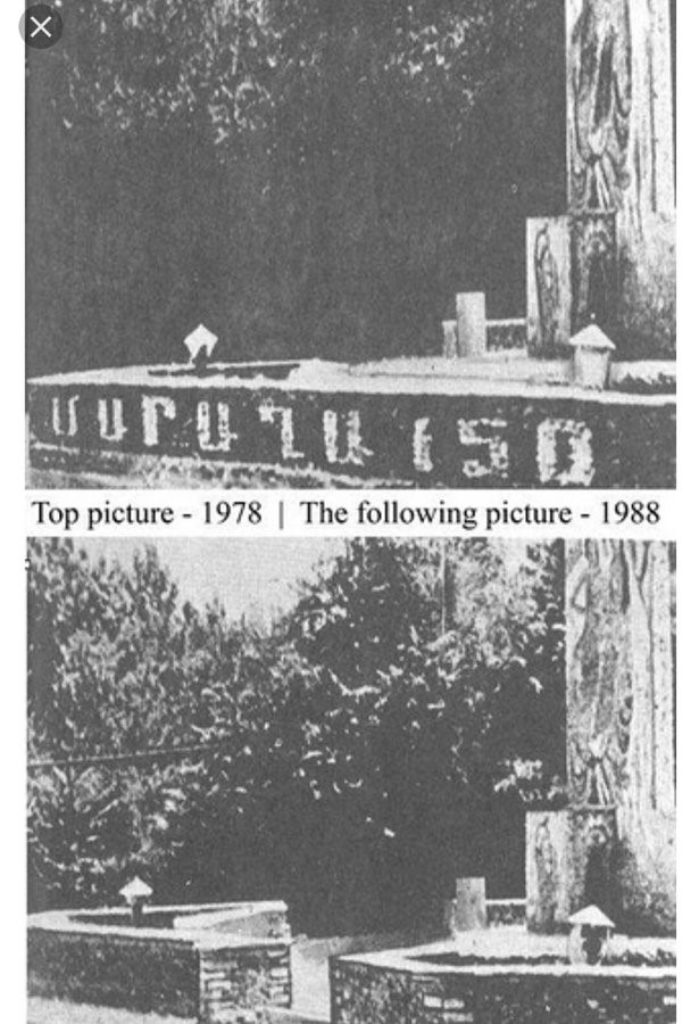

Un monument est érigé à Aghdam en 1978, pour le cent-cinquantième anniversaire de l’émigration. L’irrédentisme arménien — et même le conflit ouvert — ayant repris, l’inscription sur l’anniversaire est démolie en 1988, comme vous pouvez le constater sur cette photographie :

Cette immigration n’est naturellement pas limitée au Karabakh. L’historien arméno-américain George Bournoutian, volontiers nationaliste, admet, malgré son positionnement, que

Ce n’est que durant le dernier quart du XIXe siècle, après que les guerres russo-turques de 1855-1856 et de 1877-1878 eurent amené davantage d’Arméniens de l’Empire ottoman, que les Arméniens ont établi une solide majorité dans la région [5] » d’Erevan.

Le rapport de forces démographique, renversé dans la région d’Erevan, modifié sans être inversé au Karabakh, par cette immigration étalée dans le temps, connaît un bouleversement meurtrier avec les affrontements de 1905-1906 entre Arméniens et Azerbaïdjanais, provoqués par des agents russes, dans le contexte de la défaite infligée par le Japon à la Russie en Extrême-Orient. Faute de monographie reposant sur les archives tsaristes, il est impossible, à ce jour, de savoir si ces hauts fonctionnaires ont agi de leur propre initiative, et ont été couverts après coup par le pouvoir impérial, ou s’ils ont obéi à un ordre venu de Saint-Pétersbourg [6].

Quoi qu’il en soit, ce sont ces affrontements — largement remportés par la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA, fondée en 1890 à Tbilissi), car elle était mieux armée que les Azerbaïdjanais — qui expliquent la hausse soudaine de la proportion d’Arméniens dans la partie montagneuse du Karabakh, de 39,5 % au recensement de 1897 à presque 70 % à celui de 1916 [7] ! Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle le Karabakh, ou du moins ses montagnes, aurai(en)t été « une terre arménienne depuis toujours », n’a rien à voir avec la réalité.

Brèves indépendances et reconquête soviétique

La situation s’aggrave après l’indépendance des Républiques sud-caucasiennes (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) sur les ruines de l’Empire russe, en 1918. En particulier, le journaliste français Jean Schlicklin, correspondant du Petit Parisien, indique :

Durant toute l’année 1920, les bandes arméniennes opéraient sans relâche. Le plan d’extermination systématique des populations musulmanes était sauvagement mis à exécution. Les Tachnakistes [les membres de la FRA] ne se contentaient pas seulement de poursuivre leurs exploits sur le territoire de la République arménienne, ils pénétraient jusque sur le territoire de l’Azerbeïdjan et dans le district de Kara-Dag [Karabakh], incendiaient une cinquantaine de villages après avoir massacré la population [8]. »

De même, le haut-commissaire britannique dans le Caucase, Oliver Wardrop, rapporte la récurrence des massacres et des destructions de villages, en Arménie (y compris la ville de Kars, reprise par les Turcs en octobre 1920), comme aux environs de Choucha (Karabakh), de novembre 1919 au printemps 1920 [9].

À ce sujet, relevons que le « massacre de 20 000 Arméniens » à Choucha en mars 1920 est une affabulation. Même l’historien arméno-américain Richard G. Hovannisian, converti au nationalisme dans les années 1970, et jusqu’à sa mort, en 2023 [10], admet que ce sont les hommes de la FRA qui attaquent les premiers, à Choucha, en mars 1920, et parle de cinq cents Arméniens tués au total, combattants inclus ; son développement s’appuie sur des documents tirés des archives de la FRA (archives indisponibles pour quiconque n’est pas bien vu par ce parti) et sur des documents diplomatiques britanniques [11].

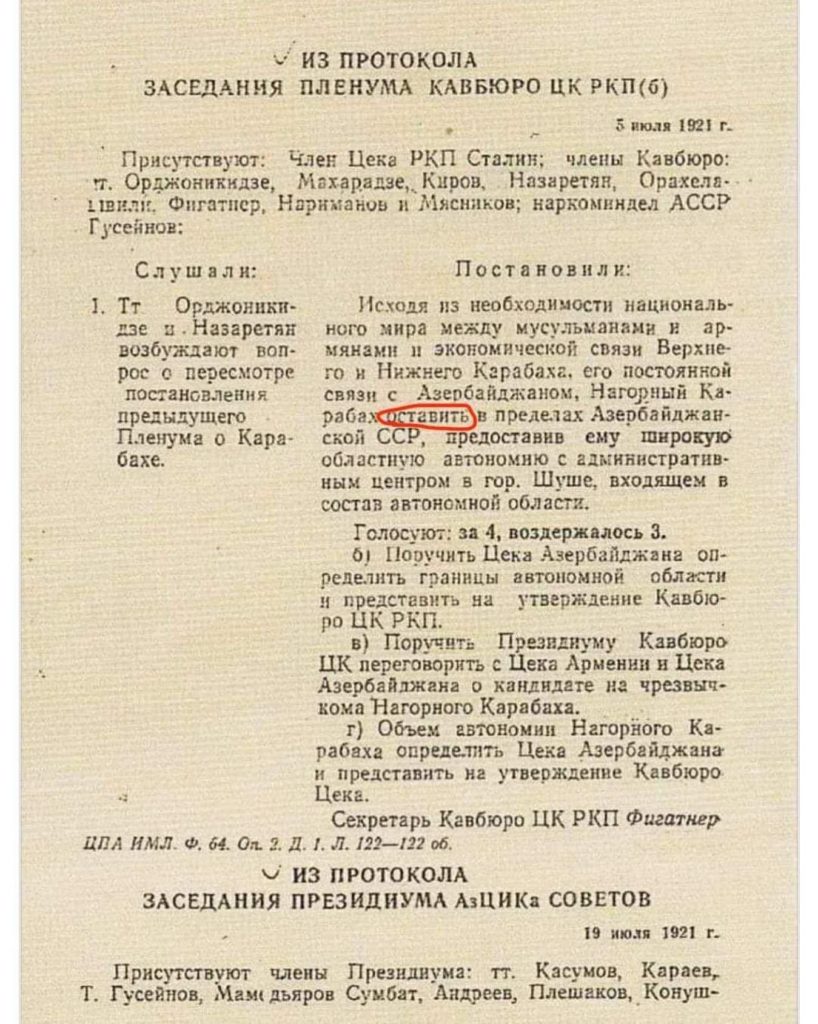

Après la conquête soviétique de l’Azerbaïdjan (avril 1920), l’écrasement des révoltes anticommunistes de Gandja (mai 1920) et Lankeran (juillet-décembre 1920), dans ce même pays, puis la conquête soviétique de l’Arménie (décembre 1920) et l’écrasement de la révolte d’Erevan (février-avril 1921), les dirigeants soviétiques chargés du Caucase édictent un décret, le 5 juillet 1921, qui « maintient » ou « laisse » (en russe : ostavit) la partie montagneuse du Karabakh (Haut-Karabakh) dans les limites l’Azerbaïdjan soviétisé. Joseph Staline figure parmi les signataires, aux côtés — c’est intéressant de le noter — de deux bolcheviques arméniens, Amayak Nazaretyan et Alexandre Myasnikyan [12].

Voici une reproduction du décret, où le mot « ostavit » est entouré en rouge :

Nos lecteurs peuvent vérifier eux-mêmes, en utilisant si besoin est une intelligence artificielle, ou en s’adressant à une personne russophone.

Ce faisant, la Russie soviétique ne fait qu’entériner un arbitrage britannique de 1919 [13], lui-même confirmé par la conférence de la paix, lors de sa reconnaissance de facto de l’indépendance azerbaïdjanaise, dans des frontières incluant l’ensemble du Karabakh [14].

Par conséquent, « l’attribution du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan par Staline » est à tous points de vue un mythe : en 1921, la Russie soviétique (l’URSS n’est fondée qu’en décembre 1922) est encore dirigée par Lénine ; Staline n’est qu’une figure importante parmi d’autres ; et surtout, le décret de 1921 se limite à entériner le fait existant. Ce mythe est d’autant plus insupportable que la popularité de Staline dans la diaspora arménienne est prouvée par de nombreuses sources.

Loin d’être particulièrement favorable aux Azerbaïdjanais, la politique soviétique pratique un deux poids, deux mesures en leur défaveur : une région autonome du Haut-Karabakh est arbitrairement découpée, à l’intérieur de la République soviétique d’Azerbaïdjan, en 1923, alors qu’aucune des régions à majorité azérie de l’Arménie soviétique (voir la carte ci-dessous) ne reçoit la moindre forme d’autonomie, malgré les demandes de Bakou. Au contraire, 150 000 Azerbaïdjanais sont expulsés d’Arménie vers l’Azerbaïdjan, sur ordre de Staline, de 1948 à 1953 15].

Par ailleurs, le chef-lieu de cette région autonome n’est pas nommé d’après le toponyme arménien employé depuis l’époque tsariste : Vararakn. Il est appelé Stépanakert, en hommage à Stépan Chaoumian, dirigeant bolchevique arménien, ami personnel de Staline et principal responsable du massacre de plus de huit mille (certaines estimations vont jusqu’à douze mille) Azerbaïdjanais à Bakou en mars-avril 1918 ; Chaoumian est mort fin 1918, condamné à la peine capitale et fusillé par des sociaux-démocrates russes (anticommunistes), avec le feu vert de leurs alliés britanniques [16].

Dans la région autonome du Haut-Karabakh, le niveau de vie est supérieur à celui du reste de l’Azerbaïdjan (alors que, contrairement à Bakou, ce n’est pas une région productrice d’hydrocarbures), à celui de l’Arménie, et, à certains égards, à la moyenne soviétique. Ainsi, en 1988, le Haut-Karabakh compte treize bibliothèques pour dix mille habitants, contre six en moyenne en Azerbaïdjan, 4,1 en Arménie et 4,8 dans l’ensemble de l’URSS ; 11,2 cinémas pour dix mille habitants, contre trois en moyenne en Azerbaïdjan, autant en Arménie et 5,4 dans l’ensemble de l’URSS ; 14,6 mètres carrés habitables par habitant, contre 10,9 en moyenne en Azerbaïdjan, 13,7 en Arménie et 14,9 dans l’ensemble URSS ; 26,3 véhicules à moteur pour mille habitants, contre 17,5 en moyenne en Azerbaïdjan [17]. Autrement dit : le mouvement séparatiste, à la fin des années 1980, n’est pas une révolte des damnés de la terre. Alors, à quoi est-il dû ?

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la FRA sauve son existence, menacée par sa collaboration avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie, en se mettant au service des États-Unis. Il lui devient dès lors impossible d’exprimer trop ouvertement son irrédentisme envers la Turquie, alliée de Washington. La FRA se concentre sur l’Azerbaïdjan, alors soviétique, en réclamant le rattachement du Haut-Karabakh et du Nahçivan/Nakhitchevan (pourtant peuplé majoritairement d’Azerbaïdjanais) à l’Arménie [18]. Même après le tournant prosoviétique de la FRA, dans la seconde moitié des années 1960, consacré par le congrès de 1972 [19], ce parti extrémiste continue de réclamer le rattachement du Haut-Karabakh à l’Arménie, même si, du milieu des années 1960 au milieu des années 1980, la question devient secondaire, par rapport aux attaques verbales et aux nombreux attentats terroristes envers la Turquie.

Dans le même temps, la réactivation du nationalisme arménien par l’URSS contre la Turquie, au milieu des années 1960, provoque, dès 1965-1966, les premières demandes de rattachement [20]. L’ultranationalisme diasporique et celui en Arménie convergent au même moment, puisque Moscou autorise la FRA à créer des cellules en Arménie, « avec comme seule condition de lutter contre la Turquie [21] ».

Pour plus d’informations sur le rôle de l’URSS, voir notre article :1915 : le Premier ministre arménien ébrèche le tabou du « génocide »

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, les Arméniens sont surreprésentés dans son entourage, et il ne les choisit pas parmi les mieux disposés à l’égard des Turcs et des Azerbaïdjanais. En 1986, la FRA reçoit l’autorisation de créer des cellules au Karabakh, en coordination avec le GRU, le renseignement militaire soviétique [22].

De 1987 à 1991, les Azerbaïdjanais et les Kurdes d’Arménie, soit environ 230 000 personnes, sont méthodiquement expulsés [23]. Zaur Sadigayli, un de ces réfugiés, décompte 217 morts violentes (Azerbaïdjanais et Kurdes confondus) en 1988-1989. Nous n’avons jamais entendu les « kurdophiles » tels que le politicien suisse Carlo Sommaruga s’en émouvoir. Il est vrai que M. Sommaruga n’a jamais semblé s’émouvoir non plus des assassinats de kurdes par l’organisation terroriste PKK pour laquelle il ne cache pas ses sympathies.

Mais revenons au Caucase des années 1980. L’expulsion des Azerbaïdjanais et des Kurdes d’Arménie ne suscite pas de répression de la part du pouvoir central soviétique. Certes, le contrôle exercé par ce dernier s’affaiblit à partir de 1987-1988, mais les patriotes azerbaïdjanais sont écrasés dans le sang en janvier 1990 (147 morts), plus encore que les patriotes géorgiens en avril 1989 (21 morts).

Guerres et paix

Après la fin de l’URSS (décembre 1991), commence la guerre du Karabakh proprement dite. L’Azerbaïdjan est envahi par l’Arménie, qui vient soutenir les forces séparatistes du Haut-Karabakh ; une « république indépendante » est proclamée au Karabakh.

Les forces arméniennes comptent parmi leurs officiers d’ex-terroristes de l’Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie (ASALA), comme Monte Melkonian (numéro 2 de l’organisation terroriste jusqu’en 1983, assassin d’une enfant de 14 ans, Neslihan Özmen, tuée avec son père à Athènes, le 31 juillet 1980 [24]), Vazken Sislian (condamné pour sa participation à la prise d’otage meurtrière au Consulat turc de Paris, en 1981), Lévon Minassian (condamné par contumace à perpétuité pour l’attaque d’un fourgon postal) et un terroriste bien connu en Suisse, Mardiros Jamgotchian, condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour l’assassinat d’un secrétaire du Consulat général de Turquie à Genève, Mehmet Savaş Yergüz, le 9 juin 1981. Le groupe terroriste ASALA avait plastiqué la gare Cornavin, le 22 juillet 1981 (un Suisse de 22 ans tué), ainsi qu’un magasin de Lausanne (vingt-six blessés), pour intimider la cour d’assises !

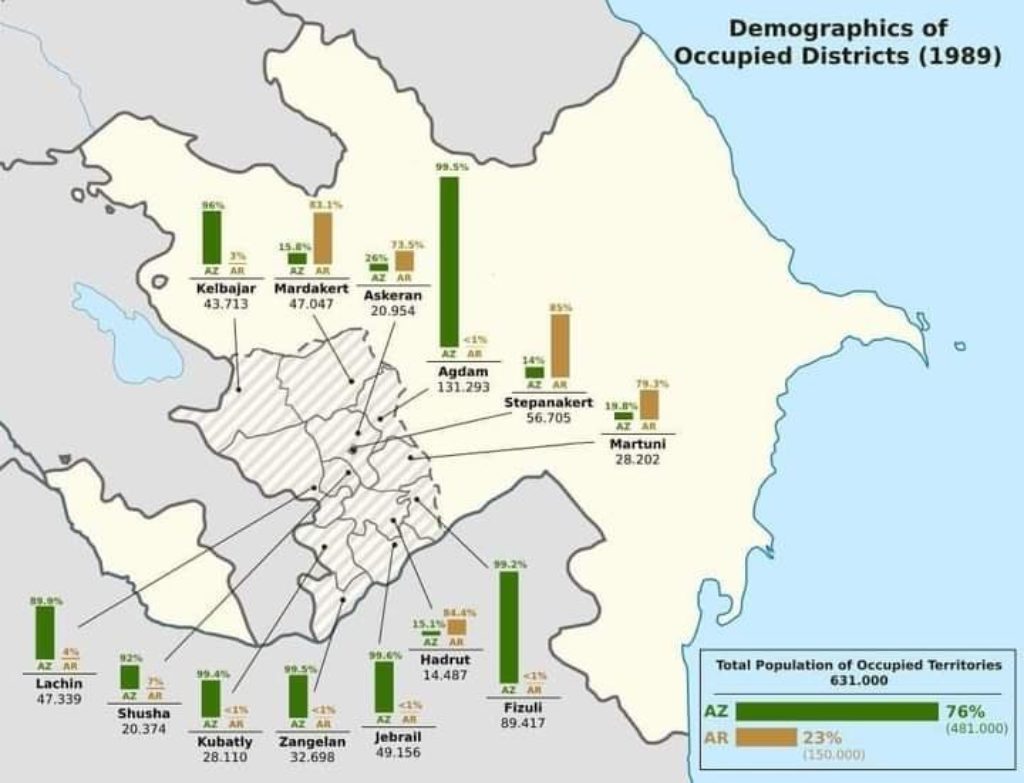

Les forces arméniennes envahissent non seulement la région du Haut-Karabakh, mais aussi sept cantons avoisinants, où les Arméniens représentaient au maximum 1 % de la population. L’ensemble des Azerbaïdjanais, des Kurdes et des Juifs sont expulsés… à l’exception de ceux qui sont massacrés sur place.

L’exemple le plus connu est le massacre de Khodjaly (février 1992) : 613 morts certains (dont soixante-trois enfants) et cent cinquante disparus, en une journée [25]. Nous avons reproduit et traduit sur notre site un article de l’historien Pat Walsh à ce sujet.

Serge Sarkissian, Arménien du Karabakh, officier des forces d’invasion, devenu ensuite président de la République d’Arménie, déclare au journaliste britannique Thomas de Waal, relativement complaisant pour le nationalisme arménien :

Avant Khodjaly, les Azerbaïdjanais pensaient que tout cela était une plaisanterie, que les Arméniens n’étaient pas un peuple capable de lever la main sur la population civile. Il fallait y mettre fin. Et c’est ce qui s’est passé [26]. »

Parmi les expulsés, citons le cas d’Elkhan et Adishirin Chiragov (kurdes), qui font condamner l’Arménie par la Cour européenne des droits de l’homme, en 2015. Les forces arméniennes avancent jusqu’en 1993. En 1994, après avoir regagné un peu de terrain, l’Azerbaïdjan, épuisé, accepte un cessez-le-feu.

La victoire arménienne ne se comprend pas sans le soutien de la Russie : envoi d’armes, de munitions, de volontaires, et même d’une unité entière, formée d’Arméniens russes, et d’ailleurs largement responsable du massacre de Khodjaly [27].

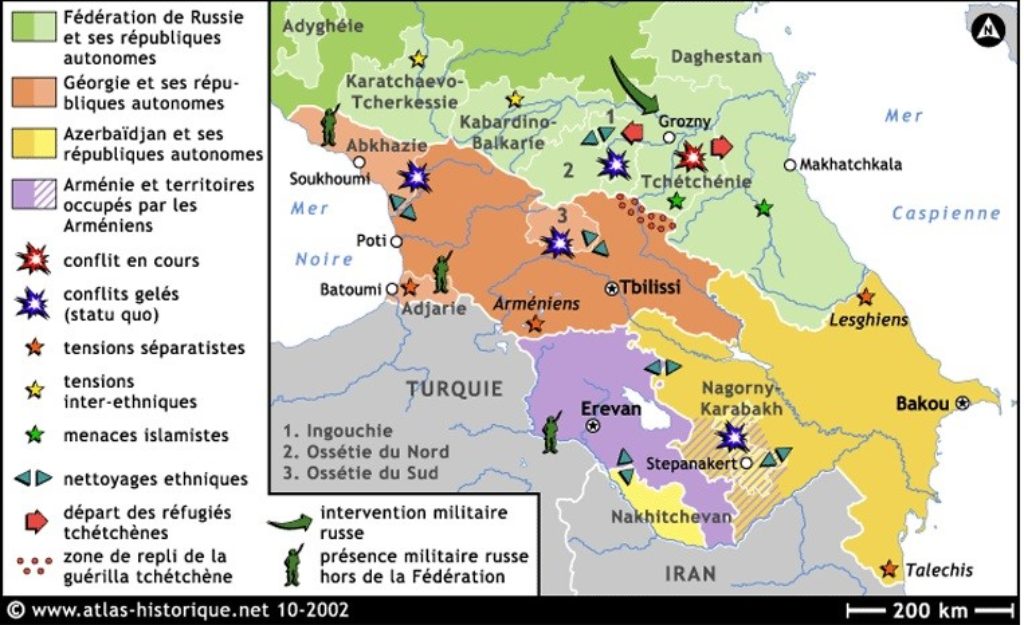

Dans le même temps (1992-1993), la Russie envahit la Transnistrie (région moldave) et l’Abkhazie (région géorgienne). La plupart des Arméniens d’Abkhazie se placent d’ailleurs du côté des séparatistes et des Russes. Les plus motivés s’engagent dans le bataillon Bagramyan (environ 1 500 hommes), baptisé en hommage au maréchal stalinien Hovannès « Ivan » Bagramyan, qui justifiait encore, dans les années 1970, les purges staliniennes [28] ayant décapité l’armée rouge en 1937-1938 et qui ont failli provoquer un effondrement militaire de l’URSS en 1941 [29].

Toutefois, après la prise d’Aghdam (située hors de l’ancienne région autonome du Haut-Karabakh), en 1993, même le gouvernement russe commence à trouver que les nationalistes arméniens exagèrent. La perspective d’un veto russe appartenant désormais au passé, le Conseil de sécurité de l’ONU n’adopte pas moins de quatre résolutions, en 1993, exigeant le retrait des forces arméniennes présentes en Azerbaïdjan. Nous n’allons pas les citer toutes, car ce serait rébarbatif, mais la résolution 853 mérite particulièrement d’être mentionnée :

Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République azerbaïdjanaise et de tous les autres Etats de la région,

Réaffirmant également l’inviolabilité des frontières internationales et l’inadmissibilité de l’emploi de la force aux fins d’acquisition de territoire,

-

Condamne la prise du district d’Aghdam et de toutes les autres zones récemment occupées de la République azerbaïdjanaise ; »

Et la résolution 884 « exige […] que les forces d’occupation soient retirées unilatéralement du district de Zanguelan et de la ville de Goradiz et que les forces d’occupation soient retirées des autres zones récemment occupées de l’Azerbaïdjan ». En 2008, l’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution similaire, exigeant « un retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces arméniennes des territoires occupés » de l’Azerbaïdjan.

L’argument du « droit à l’autodétermination » n’est pas valable ici. Ce droit n’est pas supérieur au principe de l’intégrité territoriale, encore moins lorsqu’il y a quatre résolutions du Conseil de sécurité dans la balance. Un référendum d’autodétermination n’est légitime et reconnu que s’il est accepté et organisé par le pouvoir central : à titre d’exemple ce fut le cas pour le référendum de 1962 sur l’indépendance de l’Algérie, organisé par le gouvernement français, après que le droit à l’autodétermination de l’Algérie fut reconnu par un autre référendum, organisé dans la France entière, l’année précédente. Le référendum de 2014, par lequel une majorité d’Écossais (plus de 55 %) s’est prononcée contre l’indépendance, était légitime aussi ; mais, comme la Cour suprême britannique l’a jugé en 2022, le Parlement écossais ne peut pas organiser un autre référendum de son propre chef, car rien, ni en droit interne, ni en droit international, ne l’y autorise. Par ailleurs, selon l’article 72 de la Constitution soviétique, seules les Républiques fédérées avaient le droit de sécession ; or, encore une fois, le Haut-Karabakh n’a jamais été une République fédérée.

Au moment de la dissolution de l’URSS (décembre 1991), a été signée, par la plupart des anciennes Républiques fédérées, la déclaration d’Alma-Ata, créant la Communauté des États indépendants. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé et ratifié ce traité ; ils n’en sont jamais sortis. Or, selon la déclaration d’Alma-Ata, les frontières héritées de l’URSS sont « immuables ». L’Arménie et l’Azerbaïdjan, comme d’ailleurs la Suisse, ont signé les traités créant l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Or, ces traités reprennent intégralement les accords d’Helsinki de 1975 (également signés par la Confédération helvétique à l’époque), lesquels prévoient que les frontières des pays signataires sont inviolables et ne peuvent pas être modifiées par la force.

Même en omettant tous ces arguments juridiques, le « droit à l’autodétermination » se retourne contre ceux qui l’invoquent. En effet, les séparatistes arméniens ont dit et répété que leur « république » autoproclamée ne se limitait pas à l’ancienne région autonome, or les Arméniens étaient minoritaires (23 %) si l’on considère l’ensemble des territoires occupés entre 1992 et 2020. De même, jamais ces séparatistes n’ont admis le droit des Azerbaïdjanais de Choucha, majoritaires dans leur ville jusqu’en 1992, à se séparer de… l’entité séparatiste !

La comparaison avec le Timor-oriental, faite notamment par certains militants dans le quotidien suisse Le Temps du 27 novembre 2020 (« Les Arméniens du Karabagh en danger: un remède, l’autodétermination »), est totalement absurde. Cette moitié de l’île n’a jamais fait partie du territoire internationalement reconnu de l’Indonésie ; au contraire, une résolution du conseil de sécurité de l’ONU a exigé dès 1975 le retrait des forces indonésiennes, « reconnaissant le droit inaliénable du peuple du Timor oriental à l’autodétermination et à l’indépendance conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenu dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960. »

En 2007 et 2009, le groupe de Minsk, créé en 1992 par l’OSCE pour essayer de résoudre le conflit par la négociation, fait adopter les « Principes de Madrid » : l’autonomie du Haut-Karabakh en échange de la restitution des territoires occupés et du retour des réfugiés et personnes déplacées. Dans le contexte des années 2000, l’idée n’est pas mauvaise, mais ces principes ne sont jamais appliqués. Comme l’indique, par exemple, J. Gerard Libaridian (cadre de la FRA jusqu’à la fin des années 1980, puis conseiller du président Levon Ter Petrossian de 1991 à 1997), la « république » séparatiste ne veut rien entendre, et, assurée par la Russie qu’il n’y aura pas de nouvelle guerre, l’Arménie couvre les séparatistes. La journaliste française Elsa Vidal, ancienne correspondante à Moscou, va dans le même sens, en rappelant la démission forcée de Levon Ter Petrossian en 1998, car il était suspecté de vouloir faire des concessions à l’Azerbaïdjan, et l’assassinat du Premier ministre Vazguen Sarkissian, en 1999, pour le même motif.

Or, l’heure tourne, et l’Azerbaïdjan réduit progressivement sa dépendance à la Russie : l’oléoduc Baku-Tbilissi est remis en état de marche dès 1999, et surtout l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, décidé la même année puis inauguré en 2005, permet aux Azerbaïdjanais d’exporter la quasi-totalité de leur pétrole sans passer par la Russie. Les ministres turcs des Affaires étrangères İsmail Cem (1997-2002) et Yaşar Yakış (2002-2003) sont particulièrement favorables à l’Azerbaïdian. Un traité d’alliance est signé avec la Turquie en 2010, et l’Organisation des États turciques, modestement créée en 2009, se renforce après 2014, l’invasion de la Crimée et d’une partie du Donbas montrant la nécessité d’une solidarité plus étroite entre Turcs d’Asie centrale, Azerbaïdjanais et Turcs de Turquie.

Encore en 2016, à la suite de provocations meurtrières des forces arméniennes, l’armée azerbaïdjanaise reprend une petite partie des territoires occupés, mais Bakou ne pousse pas son avantage à fond. C’est la dernière chance ainsi offerte à la diplomatie — hélas, en vain !

Bien que franchement nationaliste et turcophobe, l’homme d’affaires Gérard Guergerian, qui a séjourné au Karabakh occupé, explique rétrospectivement, en 2023 :

Il y a une vanité arménienne qu’il ne faut pas cacher : malgré le rapport de forces qui leur était défavorable, ils n’ont pas compris qu’ils avaient atteint la limite des négociations » en 2016.

Par la suite, la position de l’Azerbaïdjan ne cesse de se renforcer, notamment grâce à l’inauguration, en 2017, de la voie de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, puis, l’année suivante, du gazoduc transanatolien (TANAP), qui facilitent le commerce, non seulement avec ses voisins géorgien et turc, mais aussi avec l’Union européenne, toujours sans passer par la Russie. Un autre avantage, également considérable, vient du basculement, en 2014-2016, des importations azerbaïdjanaises de matériel militaire, qui passent d’une majorité russe avant 2014 à une nette majorité israélienne : 69 % en 2016-2020 (avec une présence turque, tchèque, bulgare et française, mais moindre).

Les frappes réalisées en juillet 2020 par l’armée arménienne dans la région de Tovuz, située en Azerbaïdjan, mais loin du Karabakh, frappes qui tuent onze militaires et un civil azerbaïdjanais, sont la goutte qui fait déborder le vase. Quiconque se trouve à Bakou à ce moment-là peut constater l’impérieuse exigence, exprimée par le peuple à son gouvernement, de reprendre le Karabakh par les armes.

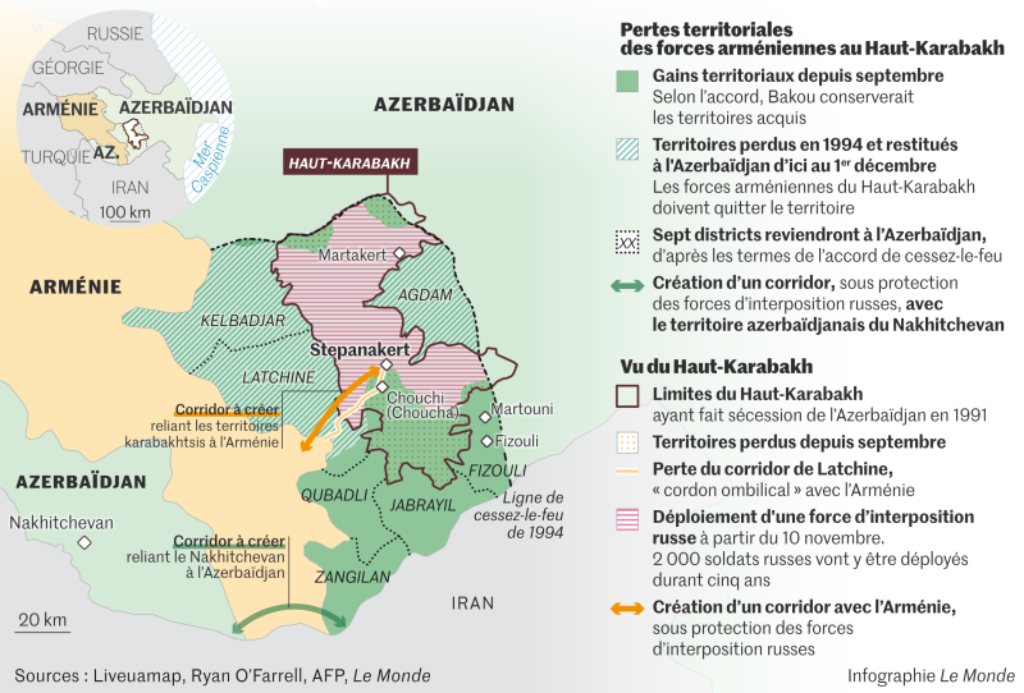

C’est effectivement ce qui se produit entre septembre et novembre 2020, quand la plus grande partie des territoires occupés par l’Arménie est libérée. Notons à cet égard que si le soutien turc est celui qui s’exprime avec le plus de force, il n’est pas le seul : le gouvernement israélien de l’époque approvisionne son allié azerbaïdjanais en armes et en munitions avant et pendant la guerre. Des gouvernements aussi différents que celui de la Hongrie et celui de l’Ukraine expriment un soutien politique. Le Royaume-Uni met son veto à projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU demandant l’arrêt des combats — projet présenté de façon parfaitement hypocrite, l’opposition britannique, et celle de plusieurs membres non permanents, étant connue à l’avance.

Durant la guerre, le Premier ministre Nikol Pachinyan demande deux fois au Parlement le droit d’entamer des négociations pour un cessez-le-feu — en vain ! Seule la prise de Choucha par l’armée azerbaïdjanaise commence à faire changer les choses. La Russie intervient in extremis — prenant prétexte de ce qu’un hélicoptère russe a été abattu au-dessus l’Arménie par des militaires azerbaïdjanais — pour imposer un cessez-le-feu avant la prise de Khankendi (« Stépanakert »), la capitale séparatiste, voisine de Choucha. Un morceau de l’entité séparatiste subsiste ainsi jusqu’en 2023, et des soldats russes y sont déployés comme « force de maintien de la paix ».

La situation intérieure de M. Pachinyan commence à se renforcer en juin 2021, quand il gagne les élections législatives, malgré la défaite militaire, puis en janvier 2022, quand le président de la République arménienne, hostile au processus de paix, démissionne. Mais les séparatistes de Khankendi ne veulent toujours rien entendre. En octobre 2022, les groupes du « parlement » de leur « république » déclarent :

Vu la reconnaissance de l’indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk par la Fédération de Russie et de la réunification des territoires susmentionnés, des régions de Kherson et de Zaporizhzhia à la Russie le 30 septembre 2022, les groupes de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh considèrent que la République du Haut-Karabakh a parfaitement exercé son droit à l’autodétermination en 1991 […] »

À l’inverse, le même mois, M. Pachinyan cosigne avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev la déclaration de Prague, par laquelle les deux pays reconnaissent mutuellement leur intégrité territoriale. Rouben Vardanyan, ancien conseiller de Vladimir Poutine, arrive à Khankendi en décembre 2022, comme « ministre d’État », dans le but fort peu dissimulé d’organiser un référendum pour le rattachement de ce qu’il reste de l’enclave séparatiste à la Russie, et, si possible, de faire tomber le gouvernement Pachinyan, ce qui permettrait ainsi un double référendum — un scénario approuvé à l’avance par les extrémistes de la diaspora.

Attaquer l’intégrité territoriale, M. Vardanyan sait faire : le gouvernement ukrainien l’a inclus dans la liste des personnes devant être soumises à « détention immédiate en vue de son transfert aux organismes d’application de l’Ukraine et des pays de l’OTAN ». D’une façon plus concrète, les armes et les munitions, en provenance de Russie, continuent d’affluer vers Khankendi, sous les yeux des soldats russes déployés depuis l’hiver 2020-2021.

Considérant que trop, c’est trop, et constatant l’affaiblissement de l’armée russe en Ukraine, l’Azerbaïdjan — conformément aux quatre résolutions de des Nations-Unies citées plus haut — reprend le contrôle de ce qu’il reste de l’enclave séparatiste en moins de vingt-quatre heures, le 19 septembre 2023. Le mois suivant, M. Pachinyan cosigne la déclaration de Grenade, par laquelle il confirme la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par l’Arménie, en y ajoutant cette fois le nombre de kilomètres carrés.

Voulant se venger, les dirigeants séparatistes arméniens provoquent l’exode de presque toute la population civile, par les fausses nouvelles et, si nécessaire, par la contrainte. L’équipe envoyée sur place par l’ONU constate, toujours en septembre-octobre 2023, l’absence de bombardements sur des cibles civiles et l’absence de toute preuve quant à des violences ou des menaces sur la population arménienne, de la part de l’armée azerbaïdjanaise. Ce faisant, le mythe d’un prétendu nettoyage ethnique aura été déjoué.

Dans ces conditions, il est particulièrement regrettable que la motion contraignante, déposée, entre autres, par les Conseillers nationaux Nicolas Walder (Les Vert-e-s) — connu pour sa turcophobie obsessionnelle — et par Erich Vontobel (UDF) — un parlementaire évangélique apparenté à l’UDC — réclamant une intervention de la Suisse pour le retour des réfugiés, ait été adoptée par l’Assemblée fédérale en mars 2025. Estimant que ce genre d’action est contre-productif en ce sens qu’il mettait en péril les perspectives de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, nous avions envoyé une lettre ad hoc à tous les parlementaires. Le Conseil fédéral — reprenant une partie de nos arguments — leur avait pourtant expliqué, avec justesse :

Le conflit est, en premier lieu, un différend entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et il revient aux autorités de ces deux pays de décider des modalités de règlement et des forums de négociation qui leur semblent les plus appropriés. Conformément au droit international, le Haut-Karabakh fait partie du territoire azerbaïdjanais. La Suisse, tout comme le reste de la communauté internationale, n’a pas reconnu cette entité.

Le Conseil fédéral soutient toute initiative visant à promouvoir la stabilité et la réconciliation dans la région. […] Cependant, à ce stade, tant l’Arménie que l’Azerbaïdjan ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations sur une base bilatérale. »

Nous constatons avec regret que tout cela n’a pas suffi. Persévérant dans l’erreur, les Conseillers nationaux Erich Vontobel (UDF) et Lukas Reimann (UDC) croient bon de se rendre à Washington, en juillet 2025, pour parler du Karabakh, et pour y rencontrer le Comité national arménien d’Amérique (Armenian National Committee of America, ANCA). Or, l’ANCA est affilié à la FRA, parti dont nous avons déjà parlé ci-dessus. Pire : son ex-président Mourad Topalian a été condamné en 2001 à trente-sept mois de prison ferme, trois ans d’assignation à résidence et une amende pour détention illégale d’explosifs (qui plus est des explosifs volés) et de treize armes de guerre. De manière à peine implicite, son président actuel, Aram S. Hamparian, a appelé à tuer le Premier ministre arménien Nikol Pachinyan, coupable de vouloir la paix !

Pour rappel, un des membres les plus actifs de l’ANCA est recherché par le FBI depuis 2024 pour un projet d’attentat. Nous n’avons pas connaissance que le terrorisme fasse partie des valeurs évangéliques ! Nous croyons même que c’est le contraire.

Sans même parler de cette visite très malencontreuse, la Confédération helvétique n’étant jamais intervenue pour les réfugiés azerbaïdjanais d’Arménie (1987-1991), ni pour les personnes déplacées à l’intérieur de l’Azerbaïdjan, expulsées à partir de 1992, cette motion produit un déplorable effet de deux poids, deux mesures.

Par ailleurs, les affirmations avancées pour justifier le vote de cette résolution, comme l’accusation d’« expulsion », sont contraires à la vérité. Rien de tout cela n’incitera Bakou à prendre l’initiative suisse au sérieux. De même, la déclaration de l’ancien « président » de la « république » séparatiste, Samvel Shahramanyan, en septembre 2025, affirmant que cette « république » continue d’exister, ne peut que nuire aux chances de retour des Arméniens du Karabakh partis, comme lui, en Arménie.

Encore plus irresponsable, peut-être, est la déclaration récente (septembre 2025) d’une association zurichoise, Christian Solidarity International, qui qualifie d’« otage » Vicken Euljekjian, un extrémiste Arménien d’origine libanaise parti combattre contre l’Azerbaïdjan durant la guerre de 2020, et fait prisonnier durant la guerre.

En revanche, d’autres nouvelles, plus importantes il est vrai, incitent à l’optimisme : les gouvernements arménien et azerbaïdjanais s’entendent, en mars 2025, sur le texte du traité de paix. En août 2025, sont signés à Washington un accord entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, un accord entre l’Arménie et les États-Unis, ainsi qu’un accord arméno-azerbaïdjanais, garanti par Washington, ce dernier portant sur le passage entre le gros du territoire azerbaïdjanais et l’enclave du Nahçivan, par l’Arménie.

Le traité de paix lui-même est paraphé, mais pas encore signé. Une étape de plus vers la signature du traité est franchie en septembre, avec la dissolution du groupe de Minsk par l’OSCE, à l’unanimité.

Évidemment, les extrémistes de la diaspora ne sont pas satisfaits. On a ainsi vu, récemment, Jean-Marc « Ara » Toranian un ancien porte-parole de l’ASALA (jusqu’en 1983), invoquer… l’intégrité territoriale pour justifier son opposition aux accords de Washington ! Il est vrai qu’il n’a pu trouver, pour s’exprimer, qu’un site tenu par le très discrédité Bernard-Henri Lévy [30].

À l’inverse, nous réitérons notre vœu de voir le prix Nobel de la paix attribué à MM. Pachinyan et Aliyev, si aucun coup d’État contre le Premier ministre arménien ne vient empêcher in extremis le traité de paix d’être signé.

Références

[1] J. C. Huretwitz, Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record, Princeton, D. Van Nostrand C°, 1956, p. 55.

[2] Kemal Beydilli, « 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Göçürülen Ermeniler », Belgeler, XIII/17, 1988, pp. 365-434 ; Anahide Ter Minassian, « Le mouvement révolutionnaire arménien, 1890-1903 », Cahiers du monde russe et soviétique, XIV-4, octobre-décembre 1973, p. 556, n. 6.

[3] Michael Gunter et Hakan Yavuz, The Karabakh Conflict Between Armenia and Azerbaijan. Causes and Consequences, New York-Londres, Palgrave MacMillan, 2023, pp. 18 et 43.

[4] Adil Baguirov, « Nagorno-Karabakh: Competing Legal, Historic and Economic Claims in Political, Academic and Media Discourses », Journal of Muslim Minority Affairs, XXXII-2, 2012, p. 145.

[5] George Bournoutian, Eastern Armenia in the Last Decades of Persian Rule, 1807-1828. A Political and Socioeconomic Study of the Khanate of Erivan on the Eve of the Russian Conquest, Malibu (Californie), Undena Publications, 1982, p. 74.

[6] Justin McCarthy, Death and Exile. The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Princeton, Darwin Press, 1995, pp. 122-125.

[7] Adil Baguirov, ibid.

[8] Jean Schlicklin, Angora. L’aube de la Turquie nouvelle, Paris, Berger-Levrault, 1922, p. 147.

[9] Télégrammes d’Oliver Wardrop, 28 février et 4 mars 1920, reproduits en fac-similé dans Azerbaijan Democratic Republic. Great Britain’s Archive Documents, Bakou, Académie nationale des sciences, 2008, pp. 557-558 ; Avetis Aharonian, « From Sardarapat to Sèvres and Lausanne. A political Diary — Part IV », Armenian Review, XVI-3, automne 1963, pp. 52-53, entrée 8 avril 1920 (citant Lord Curzon).

[10] Voir, par exemple, Heath W. Lowry, « Richard G. Hovannisian on Lieutenant Robert Steed Dunn », The Journal of Ottoman Studies, V, 1985, pp. 209-252.

[11] Richard G. Hovannisian, The Republic of Armenia, Volume III, From London to Sèvres, February-August 1920, Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California Press, 1996, pp. 151-152.

[12] Adil Baguirov, « Nagorno-Karabakh: Competing… », p. 156.

[13] Stéphane Yerasimos, « Transcaucasie : le retour de la Russie », Hérodote, n° 81, avril-juin 1996, p. 181.

[14] Audrey Altstadt, Azerbaijan Turks: Power and Identity under Russian Rule, Stanford (Californie), Hoover Institution Press, 1992, p. 102.

[15] Josep Zapater, « Réfugiés et personnes déplacées en Azerbaïdjan », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n° 20, juillet-décembre 1995, p. 287 ; Fazil Zeynalov, Le Conflit du Haut-Karabakh, une paix juste ou une guerre inévitable, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 194-197.

[16] Firuz Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia, New York-Oxford, Philosophical Library/George Ronald Publisher, 1951, pp. 71-75 ; Gaston Gaillard, Le Mouvement panrusse et les alllogènes, Paris, Chapelot, 1919, pp. 40-41 ; Justin McCarthy, Death and Exile…, p. 215 ; Michael G. Smith, « Stalin’s Martyrs », dans Harold Shukman (dir.), Redefining Stalinism, Londres-New York, Frank Cass, 2003, pp. 104-105 ; Ronald Grigor Suny, The Baku Commune, 1917-1918, Princeton, Princeton University Press, 1972, pp. 338-341.

[17] Adil Baguirov, « Nagorno-Karabakh: Competing… », p. 160.

[18] Reuben Darbinian, « Rouben Ter Minassian », Armenian Review, VI-1, printemps 1952, pp. 39-40 ; James Mandalian, « The Transcaucasian Armenian Irredenta », Armenian Review, XIV-2, summer 1961, pp. 3-29 (réimprimé sous forme de brochure la même année).

[19] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme arméniens, 1972-1998, Paris, PUF, 2002, pp. 17-23.

[20] Eldar Abbasov, « Armenian Irredentist Nationalism and Its Transformation into the Mass Karabakh Movement “MIATSUM” (1965‒1988) », dans Michael Gunter et Hakan Yavuz (dir.), The Nagorno-Karabakh Conflict, Londres-New York, Routledge, 2023, pp. 59-69.

[21] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, p. 19.

[22] Ibid., p. 114.

[23] David Atkinson, Report on the humanitarian situation of the refugees and displaced persons in Armenia and Azerbaijan, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 14 février 1995; Thomas de Waal, Black Garden, New York-Londres, New York University Press, 2013, p. 63. Pour une étude locale, voir Marc Élie, « “Au centre d’un double malheur.” Le séisme du 7 décembre 1988 en Arménie et l’expulsion des sinistrés azéris de Spitak », Revue d’études comparatives Est-Ouest, XLIV-1, 2013, pp. 45-75.

[24] Christopher Gunn, Secret Armies and Revolutionary Federations: The Rise and Fall of Armenian Political Violence, 1973-1993, thèse de doctorat, université d’État de Floride, 2014, pp. 221-222.

[25] Dilaver D. Gasimov, « Le conflit arméno-azerbaïdjanais : l’impuissance ou l’indifférence de la communauté internationale ? », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 240, 2010, p. 104.

[26] Thomas de Waal, Black Garden…, pp. 184-185.

[27] Ibid., p. 183.

[28] « Le maréchal Bagramian affirme que Staline a su créer les conditions de la contre-attaque », Le Monde, 2 mai 1970 ; « Un buste de Staline à Moscou », Le Monde, 23 juin 1970.

[29] Alexandre Nekritch, L’Armée rouge assassinée, Paris, Grasset, 1968.

[30] Sur ce multirécidiviste du n’importe quoi : Shmuel Trigano, « Le Dieu vivant n’a pas de testament », Le Monde, 24 mai 1979 (voir PDF) ; Paul Thibaud, « Du sel sur nos plaies : à propos de L’Idéologie française », Esprit, n° 53, mai 1981, p. 3-9 (voir PDF) ; Emmanuel Le Roy Ladurie, « En lisant L’Idéologie française », Le Débat, n° 13, juin 1981, p. 97-101 ; Denis de Rougemont, « Un falsificateur vu de près », Cadmos, été 1981, pp. 70-86 ; Philippe Cohen, BHL. Une biographie, Paris, Fayard, 2005 ; Grégoire Leménager, « BHL a-t-il vraiment lu Botul ? Parce que si oui, c’est inquiétant », Nouvelobs.com, 9 février 2010 ; Frédéric Sallée, « Le nazisme, l’Iran et le philosophe », Libération, 15 mai 2018.

Article publié le 28 septembre 2025, révisé le 10 octobre 2025