En préambule

Nous avons déjà traité à plusieurs reprises sur notre site de la tragédie de 1915-1916, notamment par trois articles sur le « 24 avril » :

Que s’est-il passé le 24 avril 1915 ?

Le 24 avril : usage et manipulations de l’histoire

Le 24 avril 1915 : mythe, réalités, contexte

Et en publiant la synthèse de l’historien français, le Dr. Maxime Gauin :

“1915 : le communautarisme contre l’Histoire” publié par Maxime Gauin le 24 avril 2019

Le « 24 avril » à l’ombre des déclarations de Nikol Pachinyan

Nous y revenons sous un angle différent : les raisons pour lesquelles la qualification de « génocide » s’est répandue dans l’espace public.

Les récentes déclarations du Premier ministre arménien nous en donnent l’occasion. Nous n’entendons pas éluder, ni cette question en général, ni tel ou tel aspect en particulier, car elle a servi et sert toujours de fondement à un authentique racisme antiturc, non seulement en déformant l’histoire, mais en affirmant une culpabilité générale et même héréditaire. C’est d’autant plus insupportable que ce racisme a tué, y compris sur le sol suisse, par ordre de certains Arméniens suisses et non des moindres (voir ci-dessous).

En avril 2024, Antranik Kocharyan, président de la commission de la Défense au Parlement arménien et membre du parti du Premier ministre Nikol Pachinyan, avait déclaré qu’il convenait d’établir la liste des victimes arméniennes de 1915-1916, quitte à remettre en cause le chiffre d’1,5 million s’il s’avérait que la réalité lui est inférieure :

S’agissait-il de 1,5 million, de deux millions ou de moins ? Il faudrait aborder cette question avec rigueur. »

Cette remarque d’élémentaire bon sens a suscité bien entendu l’ire des nationalistes arméniens de la diaspora, qui commentent l’actualité depuis leur villa de Los Angeles, leur duplex parisien ou leur maison de Zurich.

En janvier puis en juin 2024, M. Pachinyan a indiqué que l’Arménie avait besoin d’une nouvelle Constitution, purgée, entre autres, des ambitions irrédentistes. Des membres de la Fédération révolutionnaire arménienne (parti connu pour sa collaboration avec l’Allemagne nazie et ses attentats terroristes : voir ci-dessous) ont pendu deux mannequins à son effigie et à celle de sa femme, à Los Angeles, en avril de la même année, après que le principal dirigeant de la FRA aux États-Unis eut lancé un appel au meurtre à peine implicite.

Ne se laissant pas intimider, M. Pachinyan, lors d’une rencontre avec des personnalités de la diaspora arménienne de Suisse à Zurich le 24 janvier 2025, a déclaré :

Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu de programme pour le génocide arménien en 1939, et comment se fait-il qu’un programme pour le génocide arménien soit apparu en 1950 ? Comment cela s’est-il produit ? Nous devons revisiter l’histoire du génocide arménien. Nous devons comprendre ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est produit et à travers qui nous avons perçu les événements. »

M. Pachinyan donne ainsi une leçon de plus aux extrémistes de la diaspora et aux complices de leurs mauvais desseins, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Suisse. La FATSR note à cet égard la multiplication des motions et projets de motions hostiles à l’Azerbaïdjan et à la Turquie depuis environ un an, une multiplication qui a pour but évident de gêner la signature de la paix.

Sans surprise, les nationalistes arméniens, en Arménie comme en diaspora, ont réagi avec virulence devant cette remise en cause partielle du récit officiel arménien par le Premier ministre du pays en question (Premier ministre qui a au moins pour lui la légitimité des urnes, contrairement à ses ennemis). S’exprimant à l’occasion d’une visite en Suisse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a elle aussi réagi de façon négative, notamment parce que, sans la nommer, M. Pachinyan mettait en cause le rôle de l’URSS dans l’élaboration et plus encore la propagation de l’accusation de « génocide ».

En dépit d’une certaine approximation chronologique, M. Pachinyan a raison. Si les nationalistes arméniens ne sont pas inactifs durant l’entre-deux-guerres (la Fédération révolutionnaire arménienne, par exemple, tente d’assassiner le Premier ministre turc İsmet İnönü en 1931), ils ne se lancent dans aucune campagne pour la « reconnaissance » politique des massacres de 1915-1916. Le terme « génocide » est apparu dans un livre de Raphael Lemkin, écrit en 1943 et publié en 1944 — livre sur la politique nazie où, on ne le répétera jamais assez, il n’est pas une seule fois question des Arméniens. Or, les références au prétendu « génocide arménien » sont fort rares avant le milieu des années 1960, et — on va le voir —, le changement vient de Moscou. Toutefois, pour bien le comprendre, il faut commencer par remonter aux années 1920.

Préhistoire de l’instrumentalisation de la question arménienne par l’URSS

Dès l’été 1924, le Parti communiste français, relai de l’URSS, utilise une description tendancieuse de la tragédie arménienne pour critiquer la ratification du traité de Lausanne par la France, car l’URSS n’a pas signé ce traité, pas plus — et c’est encore plus fâcheux aux yeux des Soviétiques — que la convention sur les Détroits qui lui est annexée [1]. Déjà peu favorable au texte de la convention présenté en février 1923 (et signé en juillet), l’URSS avait retiré sa délégation à la conférence de Lausanne après l’assassinat, le 10 mai 1923 de son diplomate Vaclav Vorowsky. Ce n’est qu’un début. Pendant la crise turco-soviétique de 1928-1929 (provoquée par Staline [2]), l’URSS soutient financièrement un rassemblement de nationalistes arméniens, de nationalistes kurdes et de monarchistes turcs contre la République kémaliste [3]. Toutefois, ces crises sont trop brèves, l’isolement de l’URSS trop marqué (elle est pratiquement exclue des négociations animées par Aristide Briand et des traités qui s’en suivent, de 1925 à 1932 ; les États-Unis ne la reconnaissent qu’en novembre 1933) et la Turquie trop importante dans ce contexte pour que la question arménienne devienne un thème récurrent de la propagande soviétique et des Partis communistes en Europe.

Par conséquent, durant l’entre-deux-guerres, les Arméniens communistes de France se tiennent à l’écart des commémorations du 24 avril (qui ne concernent, à l’époque, que les arrestations ayant eu lieu ce jour-là) et les qualifient de propices à la haine ethno-nationale [4].

Un premier changement s’amorce en 1943-1944, puis se confirme en mars 1945, lorsque Staline dénonce le traité d’amitié et neutralité signé entre la Turquie et l’URSS le 17 décembre 1925. Il revendique ensuite l’installation de bases sur le Bosphore, la révision de la convention de Montreux de 1936 sur les Détroits (qui a remplacé celle signé à Lausanne en 1923), ainsi que le rattachement de Kars et Ardahan à la République soviétique d’Arménie — les mêmes revendications qu’il avait présentées en 1939-1940, à l’époque où il était l’allié d’Hitler. Pour justifier ces revendications, maintenues jusqu’en 1948, Staline invite les Arméniens de la diaspora à s’installer en Arménie. Dans les ouvrages, brochures et articles écrites par des nationalistes arméniens et qui paraissent au Liban, en France et aux États-Unis pour justifier cette revendication, l’accusation de « génocide » apparaît [5], mais d’une façon marginale [6].

Quoi qu’il en soit, la campagne stalinienne échoue. Le président américain Harry Truman donne sa garantie à la Turquie en 1947, et le flot d’immigrés arméniens se tarit en 1948, notamment parce que les conditions de vie réelles dans l’Arménie soviétique commencent à être connues. Très compromise avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie, la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA) est brièvement prosoviétique en 1945, puis se met au service des États-Unis jusqu’au début des années 1960, ce qui, guerre froide oblige, la contraint à diminuer ses attaques contre la Turquie. Dès lors, son irrédentisme se concentre sur l’Azerbaïdjan soviétique [7].

L’accusation de « génocide arménien » comme instrument de l’URSS dans la guerre froide

Toutefois, dès 1957, l’URSS propose à la FRA de sortir de l’alliance américaine en échange du soutien soviétique à une campagne d’opinion pour faire qualifier de « génocide » le sort des Arméniens ottomans en 1915-1916, ce que la FRA finit par accepter au milieu des années 1960, en partie sous l’effet de dynamiques internes (notamment l’élection de Hraïr Maroukhian et P. Papazian au bureau mondial du parti en 1963) [8], et en partie parce que l’anticommunisme a complètement isolé cette formation politique dans une diaspora arménienne où toutes les autres forces organisées (Ramkavar, Hintchak, et, bien entendu, associations d’Arméniens communistes) se placent du côté de Moscou [9]. Dans les années 1970, la branche libanaise de la FRA rompt avec le parti Kataëb (très anticommuniste) et va jusqu’à exclure ses cadres les plus engagés dans cette alliance [10].

En 1962, Yakov Zarobyan, premier secrétaire du Parti communiste d’Arménie, rencontre Antranik Dzarugian, écrivain libanais d’origine arménienne et nettement prosoviétique. Dzarugian demande si des évènements auront lieu en 1965 pour le cinquantenaire du prétendu « génocide arménien » et si, en particulier, la construction d’un mémorial sera décidée. Zarobyan répond que c’est en cours de discussion entre le PC d’Arménie et Moscou. Les communistes arméniens insistent, et finissent par obtenir gain de cause en 1964, quand la décision est prise de construire un mémorial (à forte dimension irrédentiste, puisqu’il symbolise aussi les revendications territoriales contre la Turquie) et d’autoriser des manifestations commémorative à Erevan, le 24 avril 1965 [11] (lesquelles, comme en diaspora, se font sur des mots d’ordres irrédentistes).

Entre-temps, deux membres de l’Académie arménienne des sciences (Erevan) publient, en 1963, un livret violemment antiturc, traduit en anglais (par un membre du Ramkavar, parti ouvertement prosoviétique) en janvier 1965 [12], ce qui en fait le premier volume, dans une langue occidentale, consacré à la défense de la qualification de « génocide arménien ». L’historien canadien Gwynne Dyer observe à son sujet : « cela ne mérite pas plus de critique historique sérieuse que les tracts distribués au coin de la rue [13].» D’une façon remarquable, le dernier chapitre du livre est une mise en garde contre le « danger » du panturquisme, or l’hostilité à ce courant politique est un des points de convergence les plus évidents entre Moscou (qui craint les mouvements indépendantistes en Azerbaïdjan et en Asie centrale, où la révolte des Basmatchis n’a été définitivement écrasée qu’en 1934, en recourant aux gaz de combat) et la FRA (obsédée par le panturquisme depuis les années 1920 [14]).

En 1975 et 1985, la Pravda soutient fermement les thèses nationalistes arméniennes sur la tragédie de 1915-1916 : « le génocide arménien est l’un des plus grands génocides de l’histoire » écrit-elle ainsi dans son édition du 24 avril 1985 [15].

La cinquième colonne en Occident

En France, de 1965 à 1981, le Parti communiste est seul à porter, au Parlement, l’accusation de « génocide arménien ». Encore en 1979, quand le très soviétophile (et aujourd’hui très poutiniste) Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA, émanation du parti Hintchak) envoie un questionnaire aux quatre principales têtes de listes pour les élections européennes, Jacques Chirac ne répond tout simplement pas, Simone Veil et François Mitterrand font des réponses conçues pour ne mécontenter personne, et où le terme « génocide » est donc absent ; seul le communiste Georges Marchais emploie ce mot [16]. En décembre 1985, c’est le député stalinien Guy Ducoloné qui présente une proposition de loi de « reconnaissance » qui sera rejetée [17]. Au Parlement européen, seul le groupe communiste est unanime à défendre la résolution parlant de « génocide arménien » en 1985 (elle est rejetée), en 1986 (idem) et 1987 (l’adoption est extorquée par la menace).

Au Royaume-Uni, il n’y a ni Parti communiste puissant, ni communauté arménienne numériquement importante. Qu’à cela ne tienne, il y a alors l’universitaire David Marshall Lang, bientôt directeur du département d’études caucasiennes à l’université de Londres. Ce spécialiste de la Géorgie publie en 1962 un livre où le nationalisme arménien est écrit sans complaisance [18]. En décembre 1963, lors d’une visite à Moscou, il est recruté par le KGB au moyen d’éléments compromettants. Puis, à partir de 1965, le voilà en première ligne pour diffuser l’accusation de « génocide arménien » au Royaume-Uni, jusqu’à sa mort, en 1991 [19].

Aux États-Unis, le sociologue Vahakn Dadrian (1926-2019) lié à l’État fédéral américain durant la première décennie de la guerre froide, visite l’URSS à la fin des années 1950, où il est reçu comme (désormais) sympathisant communiste par des fonctionnaires soviétiques, puis de nouveau en 1960, mais il est expulsé pour viol [20] — ce qui signifie que les autorités lui ont épargné plusieurs années de prison, une faveur qui n’est jamais accordée par Moscou sans contrepartie ! Très actif contre les Turcs dès 1964 [21], Vahakn Dadrian devient, dans les années 1980, l’universitaire le plus prolifique sur le thème du « génocide arménien », et montre une propension exceptionnelle à manipuler ses sources pour les besoins de sa cause [22], ainsi qu’une tendance tout aussi marquée au harcèlement sexuel, ce qui lui vaut, après une suspension sans traitement, d’être radié de son université en 1991.

L’URSS et le terrorisme arménien

Toutefois, le combat ne passe pas seulement par les mots, aussi lourds et malhonnêtes soient-ils. L’Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie (ASALA, groupe terroriste auteur de multiples attentats, notamment en Suisse, ainsi que contre des cibles suisses à l’étranger, cofondée par le pasteur James Karnusian, de nationalité helvétique, futur cofondateur, en 1992, de l’Association Suisse-Arménie) est créée au Liban en 1971 (sans porter encore son nom). Au tout début, c’est une structure périphérique à la FRA. Elle s’en sépare quelques mois plus tard, pour être prise en charge par le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) de Georges Habbache et Waddi Haddad. C’est Hagop Hagopian, homme de confiance d’Haddad depuis la fin des années 1960, qui s’impose à la tête de l’ASALA (un nom trouvé par le FPLP) [23].

Or, Waddi Haddad était pour le moins en contact avec le KGB depuis 1968, il était armé par Moscou depuis 1970, devient un agent proprement dit en 1971 [24], l’année de la création de l’ASALA (justement), et il travaille de plus en plus au service du service soviétique à partir de 1974 (l’année qui précède le premier attentat de l’ASALA).

Dans son manifeste publié en 1978, l’ASALA considère l’Arménie soviétique comme « libre », l’URSS comme un pays « ami » et les membres de l’OTAN comme des « adversaires [25] ». Lors du procès de quatre terroristes de l’ASALA, à Paris, en janvier 1984, les prévenus « donnent volontiers en exemple la situation des Arméniens dans la République arménienne d’URSS où, disent-ils, ”la liberté de culture et de territoire est normale [26]”. » Dans son réquisitoire contre le terroriste de l’ASALA Mardiros Jamgotchian, en décembre 1981, l’avocat général de Genève déclare : « Vous savez enfin qu’il s’agit d’ébranler l’Occident au bénéfice de je ne sais quel empire barbare [27] ! », une allusion transparente à l’URSS.

Par ailleurs, la branche terroriste de la FRA, créée en 1972, et qui commence également ses attentats en 1975, frappe, fait rare, dans des pays communistes : la Bulgarie le 9 septembre 1982 et la Yougoslavie le 9 mars 1983. Or, si les assassins de Galip Balkar, ambassadeur de Turquie en Yougoslavie (État qui a spectaculairement rompu avec l’URSS en 1948 et adopte depuis une position neutraliste, ce qui n’exclut évidemment pas une infiltration de tel ou tel service yougoslave par le KGB), sont arrêtés, puis condamnés à vingt ans de prison, ceux du consul général de Turquie à Burgaz, Bora Süelkan, ne sont jamais retrouvés ! Fait remarquable à cet égard, la Bulgarie est le régime communiste d’Europe centrale le plus aligné sur Moscou. De façon non moins remarquable, dans le Wall Street Journal du 9 août 1983, le commissaire Arleigh McCree, chef de l’unité de la police de Los Angeles spécialisée dans les armes et explosifs, déclare que ses enquêtes sur les terroristes arméniens opérant en Californie ont révélé « une forte filière russe ».

Les buts de Moscou (1) : contre l’OTAN et contre l’unification européenne

Reste à savoir quelles ont été les raisons de la politique soviétique. La plus évidente est que la Turquie, candidate à l’OTAN dès 1949, sous İsmet İnönü, en devient membre en 1952, durant la présidence de Celâl Bayar. L’OTAN est l’ennemi par excellence de l’URSS, comme de la Russie poutinienne aujourd’hui.

La Turquie est stratégiquement située, en contrôlant les Détroits et en ayant une frontière avec l’URSS. La question arménienne est un moyen de l’affaiblir, et de créer des difficultés avec les États-Unis, où se trouve une importante communauté arménienne [28]. Du reste, dans les années 1960, l’URSS et ses agents d’influence propagent la thèse d’un « génocide » des Vietnamiens par les États-Unis (durant la guerre du Vietnam), alors que la population vietnamienne augmente chaque année durant cette guerre, au Nord comme au Sud, que des soldats américains qui ont perdu le contrôle d’eux-mêmes sont condamnés pour homicide et viol par la justice de leur pays, que les États-Unis financent le développement du Sud-Vietnam (anticommuniste) et qu’une partie des accusations précises, répandues par des amis de l’URSS, sont au minimum très exagérées [29]. On peut y ajouter qu’Anastase Mikoyan, vieux complice de Staline, est président de l’URSS de juillet 1964 à décembre 1965. Toutefois, pour comprendre le choix soviétique de 1964, il faut prendre en compte un autre facteur : la construction européenne.

En effet, en 1959, le gouvernement d’Adnan Menderes dépose la candidature turque pour une association avec la Communauté européenne. Les discussions sont gênées par le coup d’État de 1960, puis reprennent après le retour au multipartisme et l’adoption d’une nouvelle Constitution, en 1961.

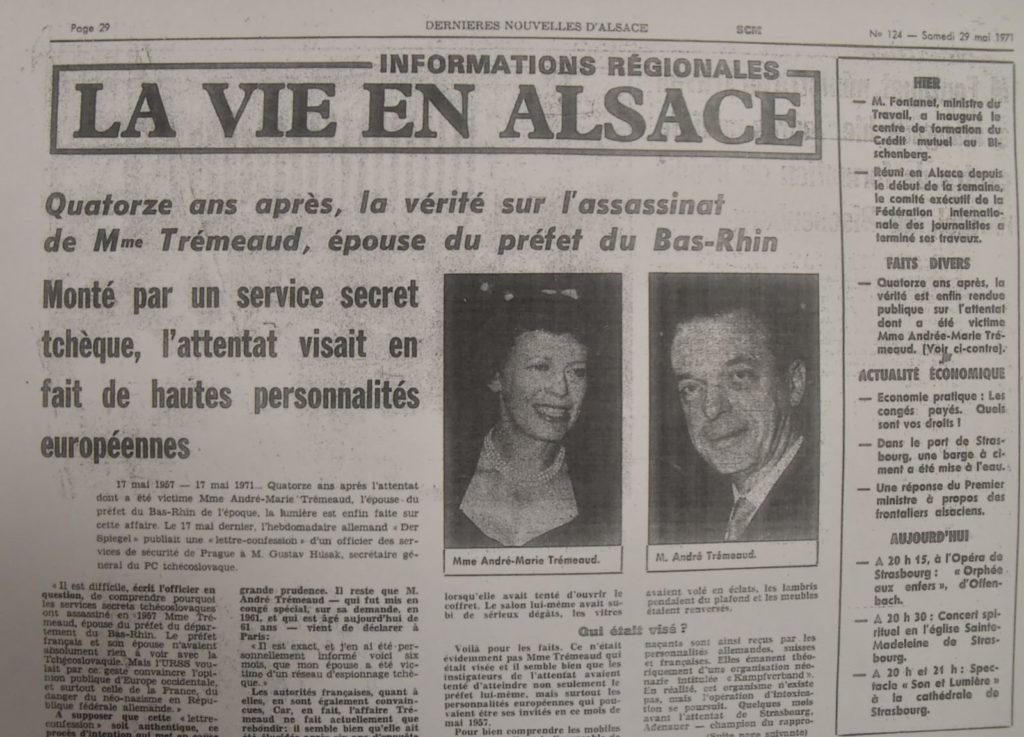

Finalement, en 1963, est signé l’accord d’Ankara entre la Turquie, la Communauté européenne et ses membres. Le texte est complété en 1970 par des protocoles additionnels. Or, on ne saurait sous-estimer l’hostilité de Moscou envers la construction européenne. En 1957, une bombe tue la femme du préfet du Bas-Rhin, Henriette Trémeaud, à Strasbourg. Elle a été envoyée dans une boîte à cigares par le service tchécoslovaque de renseignement extérieur, agissant comme sous-traitant du KGB. Elle devait exploser lors d’une réunion entre le préfet et des dirigeants de la Communauté européenne du charbon et l’acier (CECA).

Outre l’assassinat de ces dirigeants, le but du KGB était de faire attribuer cet attentat à des néonazis allemands, pour saboter le rapprochement franco-allemand [30] amorcé en 1950 (déclaration Schuman), confirmé fin 1954 (signature et ratification des accords de Paris, qui autorisent le réarmement allemand) et accéléré en 1956 par Guy Mollet et Konrad Adenauer (règlement de la question sarroise et préparation du traité de Rome, signé en 1957). Or, l’un des principaux responsables de cet attentat, Ivan Agayants (1911-1968), directeur du département du KGB chargé de l’Europe occidentale, de 1949 à 1959, puis responsable des campagnes de désinformation de 1959 (date de la création du département spécialisé dans cette tâche) à sa mort, neuf ans plus tard, est un Arménien [31].

Toujours en 1957, le groupe communiste est le seul à voter contre la ratification du traité de Rome, à l’Assemblée nationale française (comme il est le seul groupe à voter contre la ratification de l’Acte unique européen en 1986). En 1961, les Partis communistes français et italien font campagne, sur ordre de Moscou, contre la candidature britannique à la communauté européenne. Trois ans plus tard, le gouvernement soviétique recommande officiellement à l’Italie de quitter la Communauté européenne et d’intensifier ses échanges commerciaux avec les pays communistes [32]. Encore en 1971, le Parti communiste danois s’oppose très vivement à l’adhésion du Danemark à la Communauté européenne.

Les buts de Moscou (2) : pour Chypre-sud et contre la Turquie

S’agissant de l’intensification du soutien soviétique au nationalisme arménien dans les années 1970, par les mots comme par les armes, deux éléments sont à prendre en compte. D’abord, le débarquement turc dans la partie nord de Chypre, en juillet 1974, pour sauver la minorité turque de l’extermination ouvertement annoncée par l’extrême droite grecque, sur l’île (EOKA-B) comme en Grèce (le régime des colonels avait été prudent sur la question de Chypre, jusqu’au coup d’État interne à la junte, en 1973, qui porta au pouvoir les jusqu’au-boutistes) [33].

L’attitude conciliante des gouvernements européens et américain vis-à-vis de l’opération turque va plutôt dans le sens de la cohésion de l’OTAN — précisément ce que l’URSS entend éviter —, mais, après l’été 1974, se pose, aux États-Unis comme en Europe, la redoutable question de la stabilité de la démocratie grecque, à peine restaurée et déjà menacée par le puissant Parti communiste local comme par l’extrême droite — une source de malentendus, que l’URSS entend exacerber. Par ailleurs, le tropisme soviétique des nationalistes grecs-chypriote, très fort de 1955 à 1964, un peu moins ensuite, se ravive à partir de 1974, toujours dans la perspective de lutter contre les Turcs. Aux élections de 1981, le Parti communiste chypriote arrive en tête aux élections législatives, avec 33 % des suffrages exprimés.

L’autre élément est la volonté de déstabilisation de la Turquie par l’URSS dans les années 1960, 1970 et 1980, qui ne peut se comparer à aucune action du même genre contre un autre pays de l’OTAN, même l’Allemagne de l’ouest, et qui n’a d’équivalent que dans la guerre hydride de Moscou contre Israël, à la même époque. Dès 1969, l’URSS utilise la Bulgarie pour l’entraînement de terroristes d’extrême gauche opérant en Turquie ; de 1980 à 1984, les forces de l’ordre saisissent 26 000 lance-roquettes, 7 000 armes à feu automatiques, 48 000 fusils, 640 000 armes de poing et six millions de cartouches, pour l’essentiel fabriquées dans le bloc de l’est et passées en Turquie via la Bulgarie ou la Syrie (alliée de Moscou) [34].

Certes, à partir de juillet-août 1983, à cause de l’attentat d’Orly par l’ASALA, le 15 juillet, et de l’attentat-suicide à Lisbonne, le 27 du même mois, par la branche terroriste de la FRA, l’URSS cesse de soutenir le terrorisme arménien et fait même pression sur la FRA pour qu’elle arrête les actions terroristes [35], que Moscou juge désormais contre-productives ; mais cela ne change rien à l’objectif soviétique de nuire aux relations entre la Turquie et ses alliés occidentaux, y compris en utilisant la question arménienne, désormais dans le seul domaine politique.

Certes, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir, en mars 1985, avec un programme plus modéré et plus novateur, mais il ne veut nullement liquider l’URSS : il veut au contraire sauver le système en le réformant. Il entend négocier avec l’Occident, mais, comme tous les négociateurs, il préfère que ce soit en position de force, et ce n’est qu’à partir de 1988 qu’une véritable détente s’instaure [36]. Enfin, les Arméniens sont surreprésentés parmi ses collaborateurs, et il ne les choisit pas parmi les mieux disposés à l’égard des peuples turciques. D’ailleurs, dès 1986, la FRA reçoit même l’autorisation de créer des cellules dans la région autonome du Haut-Karabakh sous la surveillance du GRU, le renseignement militaire soviétique [37] ; en 1987-1991, Moscou ne sévit pas contre l’expulsion des Azéris (et Kurdes) d’Arménie, encore soviétique ; par contre, les indépendantistes azerbaïdjanais sont écrasés, en janvier 1990, avec plus de violence encore (147 morts) que les patriotes géorgiens l’année précédente (21 manifestants tués).

L’héritage aujourd’hui

Après 1991, la Russie poursuit peu ou prou la même politique. En avril 1995 (un mois après l’accord d’union douanière entre la Turquie et l’UE), la Douma, l’Assemblée nationale russe, adopte une résolution de « reconnaissance » du « génocide arménien ». Dans la diaspora, les organisations traditionnelles, toujours aussi favorables à Moscou, continuent leur œuvre de réduction de l’arménité à des revendications mémorielles hargneuses et attentatoires à l’État de droit (rappelons-nous de l’affaire Perinçek c. Suisse dans laquelle notre fédération était intervenue en qualité de tiers intervenant). Cet échange sur Facebook, entre Hilda Tchoboian, ex-dirigeante de la FRA, et un de ses amis, est éclairant à cet égard :

Signe du caractère purement politique de ce combat, et du peu de crédit que ses meneurs accordent à leurs propres affirmations, jamais les associations de la diaspora, pas plus que la République d’Arménie, quand elle était encore gouvernée par des extrémistes, n’ont porté la question devant la Cour internationale de justice ou — s’agissant du seul gouvernement d’Erevan — devant la Cour permanente d’arbitrage ! Or, comme l’a opportunément rappelé, le 14 janvier 2025, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (à propos de Gaza, mais nul doute qu’il eût dit la même chose à propos du cas arménien),

Premièrement, s’agissant du génocide, les mots ont un sens. En droit, le génocide est défini à l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ainsi qu’à l’article 6 du statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale.

En vertu de ces dispositions, un génocide s’entend comme la commission de certains actes dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

La qualification de génocide sur le fondement de l’une de ces dispositions relève exclusivement de la compétence du juge, non de l’appréciation d’un État. En l’occurrence, ni la Cour internationale de justice ni la Cour pénale internationale n’ont jugé, à ce jour, qu’Israël ou ses dirigeants commettaient un génocide à Gaza. »

Durant les deux guerres du Karabakh (1992-1994 et 2020), la Russie soutient matériellement l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, au point que le massacre de Khodjaly est largement le fait d’Arméniens russes, appartenant au 366e régiment de fusiliers motorisés de la Garde [38]. Ce soutien n’est évidemment pas gratuit : il est donné en échange de bases militaires russes en Arménie. Voilà pourquoi la Russie tente d’entraver la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan — une paix qui signifierait l’établissement de relations diplomatiques entre l’Arménie et la Turquie, ainsi que l’ouverture complète de la frontière terrestre, puis la fermeture des bases russes, devenues inutiles.

Après la signature de la déclaration de Prague (octobre 2022), par laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement leur intégrité territoriale, Rouben Vardanyan, ancien conseiller de Vladimir Poutine et homme d’affaires rendu prospère par les méthodes qui ont cours en Russie depuis les années 1990, est arrivé dans le réduit du Karabakh encore libéré (et sous protection russe), pour diriger le « gouvernement » de Khankendi (renommée par les Arméniens « Stepanakert »). Après la libération de ce réduit — libération à laquelle l’Arménie ne s’est pas opposée, en contraste absolu avec la guerre de 2020 —, M. Vardanyan a été arrêté. Il est actuellement jugé à Bakou. Notons encore que Kiev l’a inclus dans la liste des personnes soumises à « détention immédiate en vue de son transfert aux organismes d’application de l’Ukraine et des pays de l’OTAN ».

Franck « Mourad » Papazian, membre du bureau mondial de la FRA, ne ménage actuellement ni son temps ni son argent pour faire passer M. Vardanyan pour une innocente victime, ce qui est logique, vu le positionnement de M. Papazian, extrêmement favorable à la Russie poutinienne. Inversement, la déclaration courageuse du Premier ministre arménien sur 1915 et sur la manipulation de cette tragédie par l’URSS s’inscrit dans un contexte plus large de distanciation d’avec la Russie depuis fin 2022. Par exemple, l’Arménie a repris, en 2024, le contrôle de son espace aérien, confié jusque-là aux Russes. Cette prise de distance lui vaut les invectives et les menaces des propagandistes russes, notamment Margarita Simonyan, directrice de Russia Today — cette chaîne interdite dans l’Union européenne, et qui prend la Suisse pour cible, en raison de son aide humanitaire pour l’Ukraine.

Quoi qu’il en soit, la FATSR ne peut que se satisfaire de la brèche ouverte par M. Pachinyan, pour la vérité historique comme pour la paix entre les peuples. Les protocoles de Zurich, signés en 2009, et que notre fédération avait soutenus, ont hélas été vidés de leur substance par la Cour constitutionnelle arménienne en 2010 : la commission d’historiens était interdite de discuter de la pertinence de la qualification de « génocide » et la réaffirmation de la validité des accords d’Helsinki (lesquels prévoient que les frontières européennes, de l’Islande à l’Azerbaïdjan, du Portugal au Kazakhstan, ne peuvent pas être modifiées par la force) était subordonnée à l’irrédentisme arménien. Nous avons l’espoir de voir renaître l’esprit de ces protocoles, car M. Pachinyan est le premier chef de gouvernement arménien depuis Hovannès Katchaznouni (1868-1938) à tenter une introspection. Nous considérerions comme méritée l’attribution du prix Nobel de la paix au Premier ministre arménien et à ses partenaires turc et azerbaïdjanais en cas de succès complet.

D’ici là, la prochaine étape, si M. Pachinyan n’est pas renversé parun coup d’État, devrait être de lever un autre aspect du tabou : l’utilisation cynique du nationalisme arménien par la Russie tsariste, un fait sur lequel l’historiographie nationaliste arménienne préfère se taire [39]. Une telle levée serait d’ailleurs pleinement cohérente avec ces mots de M. Pachinyan :

Nous devons revisiter l’histoire du génocide arménien. Nous devons comprendre ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est produit » (souligné par nous)

et comme l’indique le discours prononcé en avril 1923 par le premier Premier ministre arménien Hovannès Katchaznouni :

Nous pensions [en 1914-1915], sans aucun fondement positif, que le gouvernement tsariste nous accorderait une autonomie plus ou moins large dans le Caucase et dans les vilayets arméniens [à majorité musulmane en 1914…] libérés de la Turquie, en récompense de notre loyauté, de nos efforts et de notre aide.

Nous avions créé une atmosphère dense d’illusion dans nos esprits. Nous avions implanté nos propres désirs dans l’esprit des autres; nous avions perdu le sens de la réalité et nous étions emportés par nos rêves.

Nous avons surestimé la capacité du peuple arménien, sa puissance politique et militaire, et surestimé l’étendue et l’importance des services que notre peuple a rendus aux Russes. Et en surestimant notre valeur et notre mérite très modestes, nous exagérions naturellement nos espoirs et nos attentes…

Les Turcs savaient ce qu’ils faisaient et n’ont aucune raison de le regretter aujourd’hui. »

En guise de conclusion

Quoi qu’il en soit, la FATSR réitère son souhait de voir la vérité — la vérité complète, sinon elle porte un autre nom — l’emporter.

Toute conférence, pourquoi pas en Suisse, réunissant les partisans de la paix et de la réconciliation aura notre soutien, que ce soit pour établir « ce qui s’est passé », « pourquoi cela s’est produit » ou quelles sont les perspectives économiques entre Arméniens et Turciques, une fois des relations normales établies, sur la base de l’intégrité territoriale des parties en présence.

Références :

[1] Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, 26 août 1924, pp. 3142-3143.

[2] Walter Laqueur, The Soviet Union and the Middle East, New York, Praeger, 1959, pp. 105-106.

[3] Gwynne Dyer, « Correspondence », Middle Eastern Studies, IX-3, octobre 1973, p. 382.

[4] Cyril Le Tallec, La Communauté arménienne de France (1920-1950), Paris, L’Harmattan, 2001, p. 137.

[5] Notamment dans Haratch du 9 décembre 1945.

[6] Le terme n’est pas utilisé une seule fois dans Union nationale arménienne de France et Comité de défense de la cause de l’Arménie turque, La Cause nationale arménienne, Paris, 1945, ni dans Vazkène Aykouni, Arméniens, peuple tragique, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1945, ni dans James Mandalian, What do the Armenians Want?, [New York ou Boston], Armenian National Committee, 1946, ni dans P. Mouradian, Les Données juridiques des revendications territoriales arméniennes, Paris, Imprimerie artistique, 1946, ni dans Charles Aznakian Vertanes, Armenia Reborn, New York, The Armenian National Council of America, 1947.

[7] Typiquement : James Mandalian, « The Transcaucasian Armenian Irredenta », Armenian Review, XIV/2-54, été 1961, pp. 3-28, réédité la même année sous forme de brochure.

[8] Gaîdz Minassian, Guerre et terrorisme arméniens, Paris, PUF, 2002, pp. 18-20.

[9] Minas Tololyan, The Crusade against the Armenian Revolutionary Federation, Boston, Hairenik, 1962.

[10] Gaîdz Minassian, Guerre et terrorisme…, pp. 23 et 46.

[11] Tural Heybatov, « “Armenian Genocide” was Written in the USSR – Pashinyan is Not Mistaken », Caspian Post, 31 janvier 2025.

[12] Ervand K. Sarkisian et Rouben G. Sahakian, Vital Issues in Modern Armenian History, Watertown (Massachusetts), Armenian Studies, 1965, traduit de l’arménien par Elisha B. Chrakian.

[13] Gwynne Dyer, « Turkish ‘Falsifiers’ and Armenian ‘Deceivers’: Historiography and the Armenian Massacres », Middle Eastern Studies, XII-1, janvier 1976, p. 102.

[14] Zarevand (pseudonyme de Zaven Nalbandian et Vartouhie Calbantar Nalbandian), United and Independent Turania: Aims and Designs of the Turks, Leyde, Brill, 1971 (1re éd., en arménien, 1926).

[15] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, p. 101 ; et, du même auteur, Géopolitique de l’Arménie, Paris, Ellipses, 2005, p. 26.

[16] Maxime Gauin, « The Impact of the Armenian Question on the French-Turkish Relations » dans Aurélien Denizeau et Ozan Ömerci (dir.), Turkish-French Relations History, Present, and the Future, Springer, 2022, p. 288.

[17] Richard Mels, « Le génocide et la loi », Hay Baykar, 25 février 1986 , p. 3.

[18] David Marshall Lang, A Modern History of Georgia, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1962, pp. 219-220.

[19] Notamment dans ses livres Armenia: Cradle of Civilization, Londres, George Allen & Unwin, 1970 et The Armenians: A People in Exile, Londres, Allen and Unwin, 1981.

[20] Note de la CIA sur Vahakn Dadrian, 30 juillet 1962.

[21] Christopher Gunn, Secret Armies and Revolutionary Federations, thèse de doctorat, Florida State University, 2014, pp. 28-30.

[22] Edward J. Erickson, Ottomans and Armenians. A Study in Counter-Insurgency, New York-Londres, Palgrave MacMillan, 2013, p. 117; Maxime Gauin, « Uneven Repression. The Ottoman State and its Armenians », dans Edward J. Erickson, A Global History of Relocation in Counter-Insurgency Warfare, Londres-New York, Bloomsbury Academic, 2019, p. 127; Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, Salt Lake City, University of Utah Press, 2005, pp. 43-128.

[23] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, p. 29.

[24] Christopher Andrew et Vasili Mitrokhin, The World Was Going Our Way: The KGB Battle for the Third World, New York, Basic Books, 2005, pp. 246-253 (traduction française : Le KGB à l’assaut du Tiers Monde, Paris, Fayard, 2008).

[25] Armand Gaspard (Gasparian), Le Combat arménien, Lausanne, L’Âge d’homme, 1984, p. 71.

[26] « Quatre Arméniens devant leurs juges — Le Commando suicide Yeghin Kechichian répond de l’occupation sanglante du consulat de Turquie à Paris le 24 septembre 1981 », Le Monde, 23 janvier 1984.

[27] Réquisitoire transcrit dans Jean-Pierre Richardot, Arméniens, quoi qu’il en coûte, Paris, Fayard, 1982.

[28] Bernard Lewis, Notes on a Century. Reflections of a Middle East Historian, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2012, p. 286.

[29] Guenter Lewy, America in Vietnam, Oxford-New York, Oxford University Press, 1980, pp. 299-331.

[30] « Attentat visant un ancien préfet du Bas-Rhin en 1957 : deux ex-agents de la StB accusés de meurtre », Radio Prague International, 5 janvier 2006.

[31] Rhodri Jeffreys-Jones, The CIA and American Democracy, New Haven-Londres, Yale University Press, 2003, pp. 96 et 150.

[32] Marie-Pierre Rey, La Russie face à l’Europe. D’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Paris, Flammarion, 2022, p. 366.

[33] Pierre Oberling, The Road to Bellapais, Boulder-New York, Social Science Monographs/Columbia University Press, 1982; Salâhi Sonyel, Cyprus: The Destruction of a Republic and Its Aftermath. British Documents, 1960-1974, Lefkosa, CYREP, 2003.

[34] Andrew Mango, Turkey and the War on Terror, Londres-New York, Routledge, 2005, pp. 16-17 et 19.

[35] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, p. 98.

[36] Marie-Pierre Rey, La Russie face…, pp. 423-425.

[37] Gaïdz Minassian, Guerre et terrorisme…, p. 114.

[38] Thomas de Waal, Black Garden, New York-Londres, New York University Press, 2013, p. 183.

[39] Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge (Massachusetts)-Londres, Harvard University Press, 2011, pp. 141-174 et 272-273, n. 3 ; Stéphane Yerasimos, « Caucase : la grande mêlée (1914-1921) », Hérodote, n° 54-55, 4e trimestre 1989, pp. 155-157.